この記事でわかること

- 一般的なマネジメントの概要

- 一般的なマネジメントの概要の実際

- 20代管理職が思うマネジメントの概要

- マネジメントの定義

- マネジメントの役割と必要性

- マネジメントの階層の種類

- マネジメントに必要なスキルや能力

昨今、マネジメントに関して様々な定義や解釈、説明がなされています。

そのような中、現代ではライフワークバランスやハラスメントなどへの意識の高まり、リモートワークの普及、世代間の価値観の違いなどから、部下との接し方一つとっても以前とは比べものにならないほど気を遣う時代になりました。

加えて、キャリアアップやハイクラスを目指す上ではマネジメントの要素は重要になってきます。

そのため、マネジメントのあり方も大きく変化している一方で、

「よく言われているマネジメントって実際のところどうなの?」

と実態に関して気になる部分が出てきませんか?

Tokky(とっきー)

Tokky(とっきー)そこで、社会人2年目でマネージャークラスの業務を日々こなしているTokky(とっきー)がマネジメントの実態を解説します!

一般的なマネジメントの概要についてTokky(とっきー)が思うこと

まず、一般的に言われている主なマネジメントの概要に関して、個人的に

と思っています。

このことに関して、要素に分けて具体的にお話ししていきます。

マネジメントの定義が曖昧

まず、マネジメントそのものの定義がしっかり確立されていないと感じています。

もちろん、観点や視点によって異なってくる部分は生じてきますが、結局のところ、マネジメントとは、

- 管理すること?

- 経営資源を有効活用すること?

- 成果をあげること?

- 目標を達成すること?

- 組織やチームをまとめること?

なのか、人によって定義がバラバラで曖昧です。

さらに、このことに付随して、極論、マネジメントとは、

- 行動?

- 層?

- 手法?

- 機能?

- 仕組み?

- 考え方?

なのか、性質および本質もバラバラで曖昧です。

そのため、細かく見ていくと実は思っている以上に体系的に整理されていないように見受けられます。

マネジメントの語源は正確にはmanusではない

一定の諸説はありますが、個人的には

が一番有力であると感じています。

そして、この言葉からイタリア語の「maneggiare(マネッジャーレ)」→フランス語の「ménagement(メナージュマン)」→英語の「management(マネジメント)」になったという流れも数ある諸説の中で一番有力候補と感じています。

さらに、この言葉の成り立ちを踏まえて、現代のマネジメントの原型はフランスから生まれたという推察が一番正しいとみています。

現代の階層別マネジメントは4種類

階層別マネジメントにおける階層に関して、個人的には3種類ではなく、ナレッジワーカーという階層を加えた4種類であると捉えています。

- トップマネジメント

- ミドルマネジメント

- ロワーマネジメント

- ナレッジワーカー

なぜなら、現代ではロワーマネジメント以下のいわゆる一般層でもマネジメントおよびマネジメントスキルが必要になってくるためです。

実際にやっていて、特にロバート・カッツが提唱した3つのマネジメントスキルのうちの1つであるコンセプチュアルスキルと自己マネジメントが重要であると感じています。

実際、この内容を体系的に表した図としてドラッカーモデルがあります。

ドラッカーモデルやコンセプチュアルスキルの概要に関しては、以下をご参照ください!

(まあドラッカーモデルも実はちゃんと見ると整備されたモデルではないのですが…)

マネジメントスキル・能力の向上方法に具体性を感じない

マネジメントスキル・能力の向上方法などに関して、個人的にはあまり具体性を感じられませんでした。

例えば、先ほど挙げた中で「マネジメントに関するスキルを伸ばす」という方法がありましたよね。

これを見て、ぶっちゃけ、

いや、それは分かってるわ!その方法が知りたいんだけど!

って思いました。

その他の方法に関して詳細を見ていっても、個人的にピンと来るものはあまりなくてイマイチな印象でした。

俯瞰的に見れば大まかには合ってはいる

ここまで少し悲観的な面を述べてきましたが、正直、俯瞰的に見ていけば大まかには合ってはいるとは感じています。

そもそも、ドラッカーを筆頭として、今日に至るまでマネジメントに関して様々な整理や展開がされています。

特にフレームワークや外枠の部分はしっかり考えられて整理や展開がされているなと感じています。

しかし、肝心なその中身の整備がまだされていない、または追いついていない部分があります。

そのため、本質的によく見ていくと実態が掴みづらい感じが個人的にしているというわけです。

Tokky(とっきー)が思うマネジメントの定義

ここまでのお話を踏まえて、

じゃあTokky(とっきー)が思うマネジメントって何?

と疑問に思った方もいるかと思います。

そのため、ここからは自分が思うマネジメントについてお話ししていきます。まずは、マネジメントの定義から取り上げていきます。

マネジメントとは総合体である

自分が思うマネジメントとは、

のことです。

経営資源の定義

ここにおける経営資源は、その主体が保有しているすべての資源のことを指しています。

大きな分類でいくと、ヒト、カネ、モノ、情報、そして時間の5要素とマッキンゼーの7Sがあります。

付加価値の定義

ここにおける付加価値とは、潜在的な価値を含む既存の価値に新しく付け加えられた価値のことです。

潜在的な価値というのは、“全く何もないところ”という意味を指しています。

総合体の主な中身

ここでいう総合体は、主に

- 手法

- 仕組み

- 活動

- 行動

- 活動または行動主体

- 過程(プロセス)

の6つの要素を包含しています。

ドラッカーの定義は本質的には合っている

ドラッカーが述べたマネジメントの定義に関して、本質的には合っていると自分は感じています。

一般的にドラッカーは経済学者または経済学者、一部では社会学者とされていますが、本人は自らを「社会生態学※者」と称していました。

※社会生態学とは

人間が形成した社会における人と環境などの各要素の相互関係を生態学的観点から研究していく学問領域のこと。

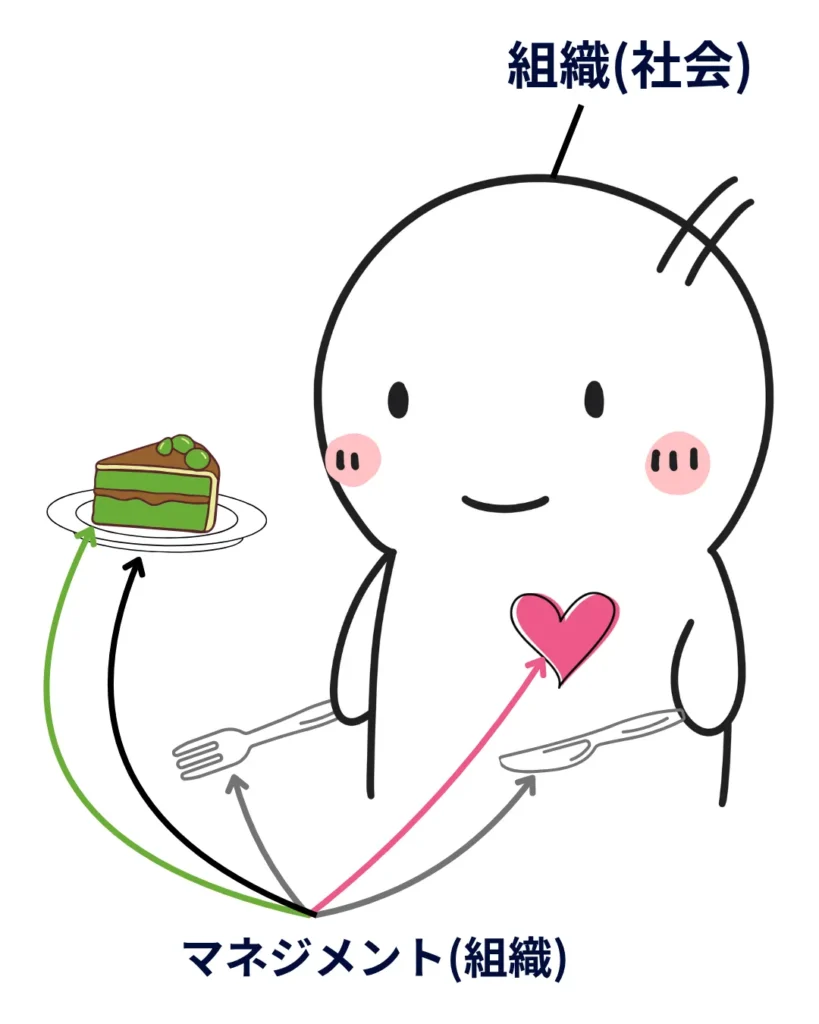

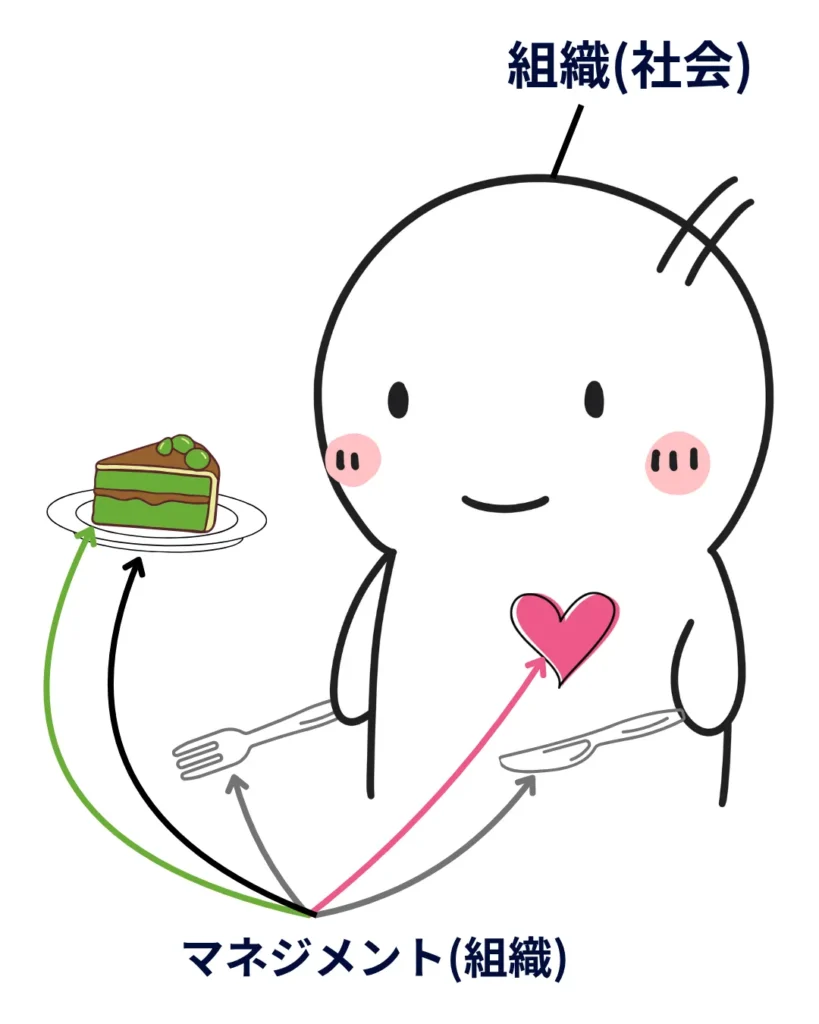

そのように述べていた理由と大きく相関しますが、ドラッカーは、社会および組織を生き物として捉えていました。

そして、構造および性質的に生物には肺や心臓、能などといった器官や食糧などのエネルギー源、ヒトであれば道具が必要になってきます。

ここで、組織およびマネジメントがそれらに該当するとドラッカーはしました。

生き物(人体) ≒ 組織

心臓(器官)、ナイフ、フォーク、お皿、ケーキ ⊂ マネジメント

生き物(人体)を社会として見た場合

心臓(器官)やナイフ、フォーク、お皿、ケーキが組織となります。

よって、マネジメントは、例えば、

- 心臓(器官)→左心房や右心室、弁など

- お皿/ナイフ/フォーク→素材や大きさなどの性質

- ケーキ→材料や形など

の部分が該当することになります。

実際、原文では、日本語で機関と訳されている部分は器官という意味の“organ”で表記されています。

よって、ドラッカーのマネジメントの定義は、社会生態学という観点からみれば理に適った整理であると見て取れるというわけです。

Tokky(とっきー)が思うリーダーシップとの違い

マネジメントとは総合体であることに対し、リーダーシップとは他者によい影響を与えることです。

そもそもとして、リーダーシップは組織においてリーダーなどの特定の人物だけでなく、組織における全メンバーが発揮できるものであります。

そのため、マネジメントを行う者またはリーダーであるという理由からリーダーシップを発揮しなければならないというわけではありません。

組織行動論において組織の成果目標の達成に向けて生産性や効率を上げるためには、メンバー全員がこのリーダーシップを発揮していく必要があります。

Tokkyが思うマネジメントの役割および必要性

自身が上記のようにマネジメントを定義した根拠として、マネジメントには主に5つの役割または必要性があると感じたためです。

組織の形態化

まず、マネジメントを実際に行っていて、マネジメントは組織を形態化させるために必要であると感じています。

チームビルディングを行ったことがあったのですが、その経験も踏まえて、経営的観点における組織の定義を次のように定めました。

組織とは、共通目標または目的を達成するために各要素を役割や規準、相関性などに沿って構造的またはシステム的に統合させた秩序ある概念的な形成体のことである。

そして、この組織ができるためには、

- 目的または目標が共通/共有されていること

- 構造化されていること

- 役割の分担

- 責任または権限の区分

- 相互関係/相関性

- 秩序が保たれていること

- ルール

- 規範/規準

などが必要となってきます。

逆にマネジメントがなければ、ただの集団あるいは集合体になってしまい、組織という形ができないということになります。

このようなことから、マネジメントは組織を形態化させるという役割を担っており、またその結果として「組織が機能する」ということになるわけです。

事業または組織の継続・維持・成長(発展)

組織を形態化させた後、マネジメントは、事業または組織を継続・維持・成長(発展)をさせる役割を担うと捉えています。

なぜなら、そもそもとして、企業はゴーイング・コンサーン※を前提にしているからです。

※ゴーイング・コンサーンとは

将来にわたって事業を継続するという前提のことで、継続企業の前提ともいわれています。

簡潔に言い換えると、“企業は永続的に存続していくものである”という考えです。

ここで、継続・維持していくためには成果をあげることが必須ですが、時代や環境などの変化に合わせて成長(発展)をしていくことも必須となります。

つまり、このゴーイング・コンサーンを成立させるためには、成果をあげつつ付加価値を創出する活動を含んだ総合体であるマネジメントが必要になるというわけです。

実際、ドラッカーも

「組織が機能するには、マネジメントが成果をあげなければならない。組織がなければマネジメントもない。しかし、マネジメントがなければ組織もない。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】 P.2

としています。

責任感によるエンパワーメントの実施または促進

加えて、マネジメントには、責任感によるエンパワーメント※の実施または促進という役割もあると個人的に見ています。

※エンパワーメントとは

経営および組織論的観点でいえば、権限委譲または付与によって組織または個人の潜在能力を最大限に引き出しながら自律的な行動を促すことです。

ちなみに、英語でのビジネス的な意味が“権限委譲”または“権限付与”、一部では“能力開花”、一般的な意味では“力や自信を与えること”となっています。

実際にマネジメントを行っていて、責任と権限という要素とそれらの分け方や関係性、相関性などがかなり重要であるということを強く感じます。

この責任と権限に関して、ドラッカーは特に責任を重要視しており、また次のような考えおよび理論を展開しています。

「マネジメントはもともと権力を持たない。責任を持つだけである。その責任を果たすために権限を必要とし、現実に権限を持つ。それ以上の何ものも持たない。」

「権限を持つ者は責任を負う。逆に責任を負う者は権限を要求する。責任と権限は、同一のものの両面である。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】 P.79&P.102

「また組織は、変化に対応するために高度に分権化する必要がある。」

引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】 P.35

この考えおよび理論には、個人的にかなり共感が持てます。

このようなことを踏まえると、マネジメントがあることによって次のようなロジックが成立します。

- マネジメントを行うための責任を持つことになる。

- その責任を果たそうとするためには相応の権限が必要となる。

- 相応の権限をもらうとその責任を全うしようとする責任感が出てくる。

- その責任感によって、その権限に見合うように組織または当人の潜在能力が引き出されていく。

- その過程で能力が向上することにより、組織の階層化と自律的な行動が促される。

- それらの結果、組織の継続・維持・成長(発展)につながっていく。

逆を言えば、マネジメントがないとこのロジックが生まれないため、結果としてゴーイング・コンサーンが成り立たないということになります。

合理性や生産性の向上

他方、マネジメントは組織または個人の合理性や生産性をあげるために必要であるとも感じています。

実際、主に1800年代後半~1900年代初頭の組織では、成行き的管理※1による組織的怠業※2が問題となっていました。

※1 成行き的管理

直感や経験などに基づいた管理の仕方のこと。

※2 組織的怠業

外的要因によって組織に属するある個人(労働者)が意図的に労働や活動を怠ることで他の個人(労働者)も同様に怠るようになり、その結果として組織全体の生産性が低下していく現象を指します。

そこで、1911年にフレデリック・テイラーが科学的管理法※を提唱し、またその結果として経営科学の発展と生産性の向上をもたらしました。

※テイラーの科学的管理法

調査や分析などによる作業の標準化や課業※によって生産性や効率性を向上させるという管理手法のことです。

※課業とは

1日に標準的な作業量や達成すべきノルマまたはタスクのことです。

この理論は経営学の始まり・原点とも言われていることから、テイラーは経営学の父と呼ばれています。加えて、この理論はドラッカーのマネジメント理論にも大きな影響を与えています。

そして、このような背景も踏まえて、ドラッカーは自身のマネジメント理論で、

「部下もまた、経営管理者たる上司に対し、堪による決定ではなく合理的な決定を要求する。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】 P.206

としました。

加えて、「成果をあげるとともに付加価値を創出していく」という部分における“付加価値”の一部には、生産性の向上が該当します。

つまり、組織または個人にとってマネジメントは合理性をもたらしつつ生産性を上げてくれる役割を担うということになります。

各要素のバランス調整

最後に、マネジメントは各要素のバランスを調整する役割を果たすとも実際に行っていて感じました。

ちなみに、これをドラッカーは「オーケストラの指揮者」と例えていました。

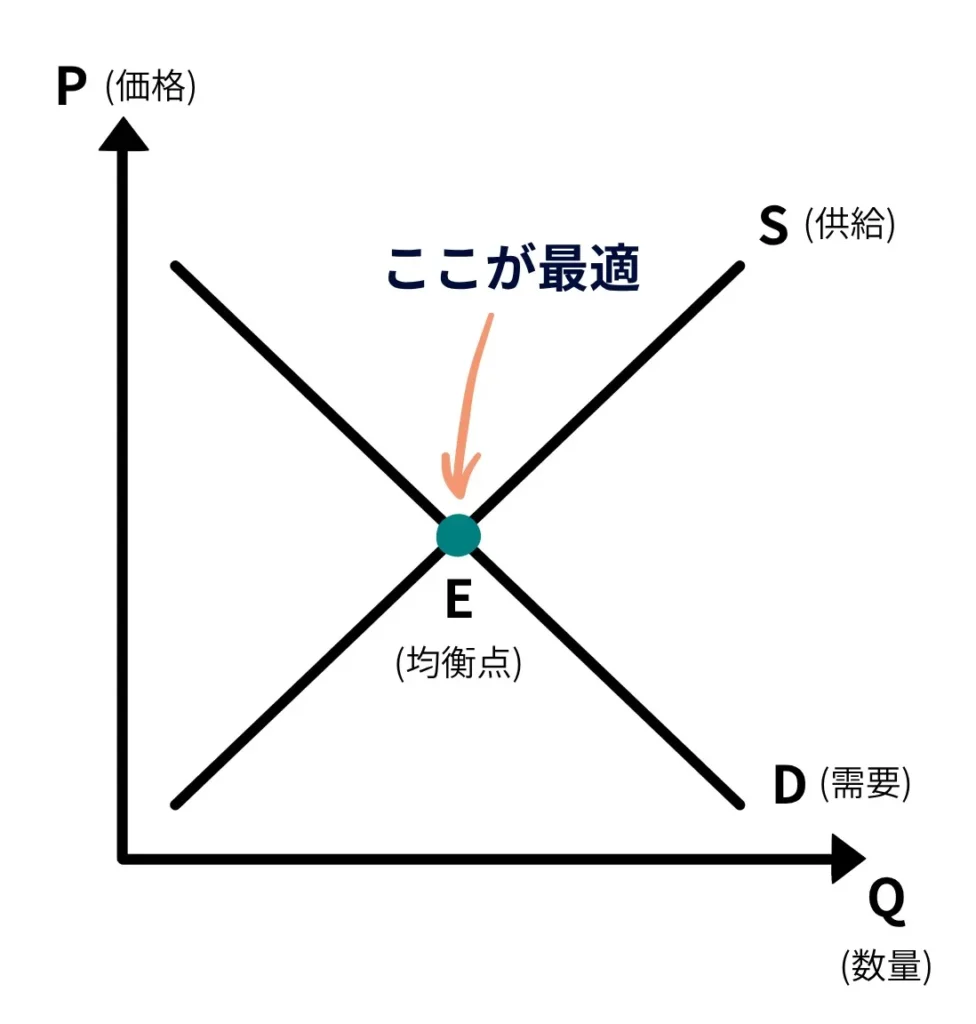

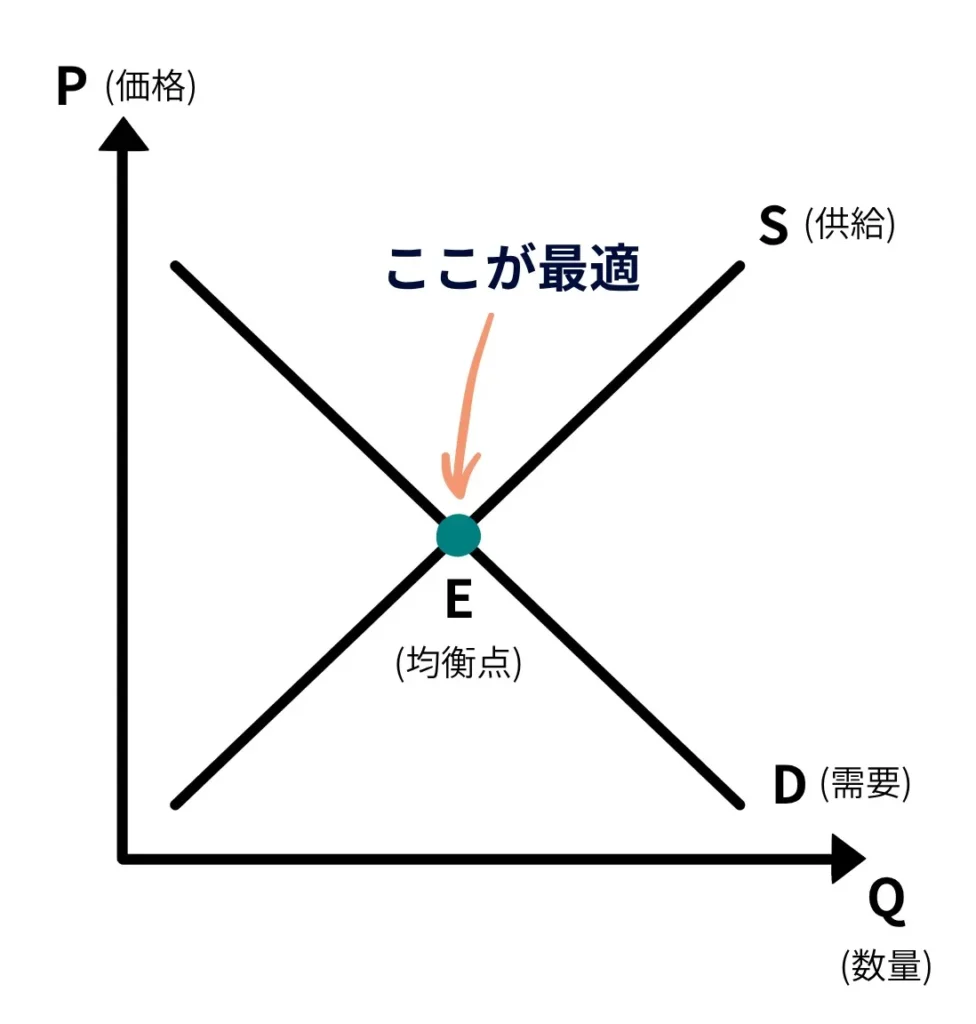

自分が定めたマネジメントの定義における「経営資源を効果的かつ効率的に活用」という部分では、合理性を重視する経済学的要素がかなり重要になってきます。

なぜなら、もともと経済学は、経済主体を含む当事者間(二者間)における資源分配の最適解(点)を模索する学問であったためです。

すごい簡潔に言えば、経済学は、図のような均衡点※を資源分配の最適として探していくことが中心であるということです。

そのため、マネジメントがなければ最適な資源分配が行われないことから、経済的に言えば供給過多や需要不足などが起こってしまうということになります。

よって、マネジメントは各要素のバランスを調整するために必要であるとも言えます。

Tokky(とっきー)が思う階層別マネジメントの種類

階層別マネジメントの種類に関して、3種類ではなく、自分は主に次の4種類であるとお話ししました。

余談ですが、4種類になったことに伴ってミドルが真ん中ではなくなったため、名前を変えた方がいい気はしますね。

この4種類の概要に関してお話ししていきます。

トップマネジメント

トップマネジメントとは、代表取締役や執行役員などの組織全体のビジョンやミッション、戦略などを策定して全体的な方向性を示す最高経営者層のことです。

そんなトップマネジメントの主な役割または仕事としてドラッカーは6つ挙げています。

それら6つの内容は概ね正しいと思っていますが、個人的には次のように捉えています。

ミドルマネジメント

ミドルマネジメントとは、トップマネジメントと現場の管理を行なうロワーマネジメントの中間に位置する部長や課長など組織の中間管理職層のことです。

ミドルマネジメントの主な役割または仕事はトップマネジメントが定めた戦略や方針を現場に実行させると同時に、現場の状況や現場の人たちから上がった意見、案などをトップマネジメントに伝えるという橋渡しです。

その他のミドルマネジメントの役割または仕事は次になります。

- 経営と現場の橋渡し

- トップの意思決定のサポート

- 部下の育成

- 目標設定と業務管理/推進

- 組織運営

- 部門間の連携と調整

- プレイングマネージャー

ロワーマネジメント

ロワーマネジメントとは、ミドルマネジメントからの指示や目標を達成するための業務およびタスクの実行を行う現場を直接的に管理または監督する層のことです。

組織体制によりますが、例えば現場リーダーや現場監督、SV(スーパーバイザー)、係長以下の主任、プロジェクトリーダーなどが該当します。

ロワーマネジメントの主な役割または仕事は次になります。

- 業務やタスクの管理/遂行

- 現場メンバーの教育/サポート/指示

- 現場の問題解決やカイゼン※

- 現場とミドルの仲介/連携

※カイゼンとは

単なる問題解決ではなく、既存の仕組みやプロセスにおける業務のムダを排除しながら作業効率や安全性の向上を目的に継続的な見直しを行う活動のことです。

これは、経営を学ぶ上では欠かせない「トヨタ生産方式」で出てくる概念です。

役職的に自分はこの層に該当しますが、業務内容はミドルから見方によっては一部トップまで幅広く行っています。

ナレッジワーカー

ナレッジワーカーとは、仕事に適用する知識や理念、コンセプトを基礎として組織全体の能力や成果、方向性などに影響を与える意志決定及び判断と実行を責任持って行う知識専門家のことです。

このナレッジワーカーの主な役割または仕事に関して、ドラッカーのマネジメント理論も踏まえて次の6つを提唱します。

- 専門知識の活用

- 知識/情報/アイディアの創造

- 知識の伝達/共有/教育

- 意思決定およびそのサポートと実行

- 自己マネジメント

- 新しい知識や情報の習得

端的に言えば、現場の人たちも自分たちの視点から意見や情報を発信していき、それらが組織における意思決定に強い影響力をもたらすということです。

Tokky(とっきー)が普段行っているマネジメントの仕事内容

マネジメントの仕事内容に関して、Tokky(とっきー)が普段行っている業務を基に端的にお話ししていきます。

詳細は以下の記事からご確認ください!

組織運営(チームマネジメント)

まず、目標や指標の達成のためにチームメンバーを動かし、またそれを最適に運営または管理していく業務を行っています。

- チームビルディング

- チームマネジメント

- チームにおける課題解決&活性化

自分の階層ではほぼほぼチームマネジメント業務のことであり、またマネジメントの仕事内容≒チームマネジメントと言っても過言ではないです。

目標または指標の設定(予算・売上管理)

そして、先月末~当月頭にかけては、先月の振り返りと当月のKGIとKSF、KPIの設定を行う業務があります。

- KGIおよびKPIの達成度と展望

- 定めた指標の各相関度および妥当性

- 行った施策の分析

この業務は、当月における自分のマネジメントの全仕事において軸となるため、設計上かなり重要な業務となります。

一方で、業界や事業モデルによってこの業務は、ほぼほぼ予算や売上管理の業務内容と等しくなります。

人材管理

普段のマネジメント業務で大きな割合を占めるチームマネジメントの中で、さらに大半を占める業務が「人」を管理していく人材管理です。

- 必要人的資本の担保

- 人材採用

- 部下の教育

人材採用に関して、自分は求人媒体の選定から採用、研修まで一人で一貫して行っています。

他方で、人材管理の中で自分が重要視している、または気を付けているポイントが「教育」です。

評価管理

加えて、チームマネジメントや人材管理を行っていく上の目標や指標、または部下の動機づけに用いるための評価を管理する業務も発生します。

- 評価基準または評価制度の作成

- 評価基準の進捗確認

- 評価制度のカイゼン

この業務は、あらゆる面でも言えますが、チームマネジメントや目標設定、動機づけ、人材管理などにおいてかなり重要な役割を担います。

動機づけ

さらに、評価管理の業務に伴って、人を動かすというチームマネジメントや人材管理において部下やチームメンバーに対して心理的アプローチを行う業務もあります。

正直、動機づけやモチベーション管理などに関してあまりする必要がないと自分は思っている人なのですが…

しかし、状況や組織のメンバーの属性によっては、 動機づけをしなければならない場面が出てきます。

その他

その他に、組織の最適化や活性化のために次のような業務も行っています。

- 新企画の立ち上げ~付加価値の創出

- 新しい知識やスキルの習得

現在では、自社サービスを軸とした会社全体の課題を解決するために、リブランディングという名のほぼ新規事業の立ち上げを行っています。

Tokky(とっきー)が思うマネジメントで求められるスキル・能力とその身に着け方・向上方法

ここまでの内容も踏まえて、個人的に思うマネジメントで求められるスキル・能力とオススメの身に着け方と向上方法について簡単にお話しします。

この部分は以下の記事を簡単にまとめただけのため、詳しく知りたい方は以下をご参照ください!要点だけ知りたい方はそのままお読みいただいて大丈夫です!

マネジメントで求められるスキル・能力

自分が独自に思うマネジメントに必要なスキルまたは能力は以下の7つになります。

- リーダーシップ力

- コミュニケーション力

- コーチング力

- 分析力

- 意思決定力

- 問題解決力

- テクニカルスキル

厳密に言えば、この7つの能力・スキルを発揮するために各能力やスキルごとでさらに別の能力やスキルも求められてきます。

そのため、マネジメントに必要なスキルまたは能力を体系的に表した図がカッツモデルというわけです。

マネジメントスキル・能力の身に着け方

個人的にオススメなマネジメントスキル・能力の身に着け方は次の4つになります。

- 読書を通じて知識を得る方法

- デモンストレーションを行う

- 実践を積んでいく方法

- 組織構造を分析する方法

今もできるように様々な方法を試していますが、その過程で「これは効果的でよかったな」「こうしておいた方がよかったな」と特に強く感じた方法になります!

マネジメントスキル・能力の向上方法

一方、マネジメントスキル・能力の向上方法で個人的にオススメなのは次の4つになります。

- ドラッカーのマネジメント理論を学ぶ

- 行動経済学/心理学の学習

- PDCAサイクルの徹底

- 上司や他の人をマネジメントしてみる

もちろん、これら4つは現在も続けている方法であり、また身に着け方でご紹介した方法と連携しながら行っていくことが肝となってきます!

Tokky(とっきー)が思うマネジメントの概要

Tokkyが思うマネジメントの概要に関しても、 Q&A形式でまとめておきました。

Tokky(とっきー)的には一般的に言われているマネジメントはどう思う?

なんか全体的にぼんやりしてて抽象的な部分や大雑把な部分が多いと思っています。

- マネジメントの定義が曖昧

- マネジメントの語源は正確にはmanusではない

- 現代の階層別マネジメントは4種類

- マネジメントスキル・能力の向上方法に具体性を感じない

しかし、俯瞰的に見れば大まか合ってはいるとは思っています。

Tokky(とっきー)が思うマネジメントの定義は?

自分が思うマネジメントとは、組織の目標または使命を達成するために経営資源を効果的かつ効率的に活用し、成果をあげるとともに付加価値を創出していく総合体のことです。

すなわち、マネジメントは、本質的には手法でもあり、仕組みでもあり、活動または行動でもあり、またその主体でもあり、過程でもあるということです。

マネジメントにはどんな種類があるの?

大きく分けた場合に階層別マネジメントと業務別マネジメントという2種類があるという整理は正しいです。

しかし、階層別マネジメントの種類は3つではなく、ナレッジワーカーを加えた4つであると個人的には整理しています。

- トップマネジメント

- ミドルマネジメント

- ロワーマネジメント

- ナレッジワーカー

マネジメントの役割および必要性は?

一般的に言われている役割および必要性は次になります。

- 組織の形態化

- 事業または組織の継続・維持・成長(発展)

- 責任感によるエンパワーメントの実施または促進

- 合理性や生産性の向上

- 各要素のバランス調整

ちなみに、ドラッカーが提唱したマネジメントの役割や一般的な内容は概ね正しいと個人的には感じています。

マネジメントの主な仕事内容って結局なに?

普段のマネジメントに関する仕事では、自分は主に次の6つの業務を行っています。

- 組織運営(チームマネジメント)

- 目標または指標の設定(予算・売上管理)

- 人材管理

- 評価管理

- 動機づけ

- その他

しかし、動機づけに関して、ドラッカーも含めて一般的には重要視される仕事ですが、個人的にはあまり必要のない仕事だと捉えています。

よって、動機づけの業務は必要だと思った時にしか基本行っていません。

Tokky(とっきー)的に普段のマネジメントの仕事からどんなスキルや能力が求められてくると感じている?

個人的には、主に次の7つのスキルや能力が必要であるなと普段の仕事から感じています。

- リーダーシップ力

- コミュニケーション力

- コーチング力

- 分析力

- 意思決定力

- 問題解決力

- テクニカルスキル

しかし、この7つのスキルや能力を発揮するためには、各能力やスキルを構成するまた別の能力やスキルの発揮が必要となります。

Tokky(とっきー)はどうやってマネジメントスキルや能力を身に着けたり高めたりしたの?

過去も現在も含めて様々な方法を試してきていますが、個人的にオススメな方法は次になります。

しかし、ここで肝心なのは、身に着け方と向上方法をちゃんと連動させながら実施していくことです。

まとめ|実際のマネジメントとは総合体のことである

結論、実際のマネジメントとは、

のことを指します。

一般的に展開されているマネジメントの概要に関して、

と個人的に感じました。

それに伴い、

ということに気が付きました。

そこで今回は、マネジメントの実体に関して独自に整備していきましたが、これに伴ったサポートも可能です!

マネジメントサポート

現在、自身のマネジメント経験を活かして、次のようなマネジメントサポートを実施しております。

- マネジメント業務サポート

- 管理職育成サポート

- 組織運営における課題解決サポート

- 経営における課題解決サポート

マネジメントでお困りのある方はぜひお問い合わせください!無料でお話をお伺いさせていただきます!

\マネジメントサポート実施中!/