この記事でわかること

- ドラッカーモデルの概要と綻び

- カッツモデルとの違い

- ドラッカーのマネジメント理論

- ドラッカーモデルにおけるマネジメントスキルの概要

- 本来のドラッカーモデルの形

ドラッカーモデルとは、日本の教育・人材開発業界がカッツモデルを基にドラッカーのマネジメント理論を組み込んで再構築したとされるマネジメントスキルの体系図です。

Tokky(とっきー)

Tokky(とっきー)大前提ですが、ドラッカーモデルは、ドラッカー本人が作ったモデルではありません!

加えて、ドラッカーのマネジメント理論をカッツモデルを基盤に表したモデルでもありません!

このモデルは、教育・人材開発業界がマネジメント研修やコンセプチュアルスキルの重要さを説明するときなどによく用いられます。

実際、自分も業務上でコンセプチュアルスキルの説明を行う際に使ったことがあるのですが、確かにすごい使いやすかったです。

このようなことを通じてドラッカーモデルを知った大半の方は、

って、思いますよね。

しかし、実はこのドラッカーモデル、論理的に見ると設計上の落ち度と言える構造的な綻びがあります。

はっきり言っちゃえば、破綻・欠陥していると個人的には思っています。

「え?そうなの?」と疑問に思った皆さんに質問です。

「ドラッカーモデルの概要そのものについて具体的に説明できますか?」

そう聞かれて考えてみると、意外と抽象的で難しく感じませんか?

そこで、どこが論理的または構造的に破綻しているのかという話も踏まえてドラッカーモデルそのものについて今回はお話ししていきます。

さらに、このような背景から自分が独自にドラッカーモデルを組み上げたため、それも今回特別にご紹介します!

ドラッカーモデルの概要

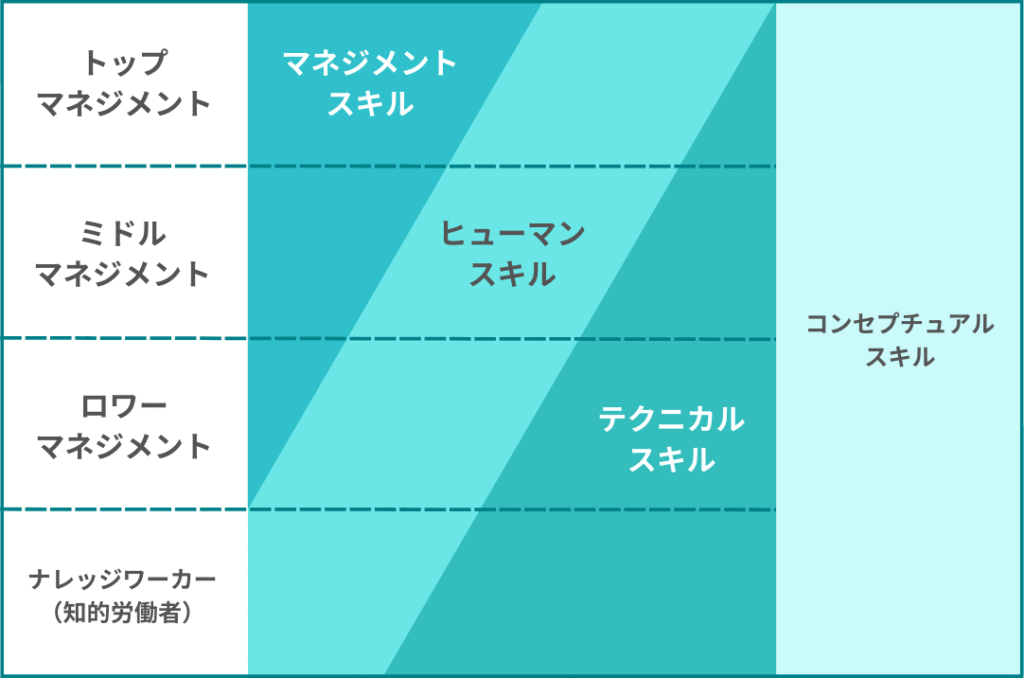

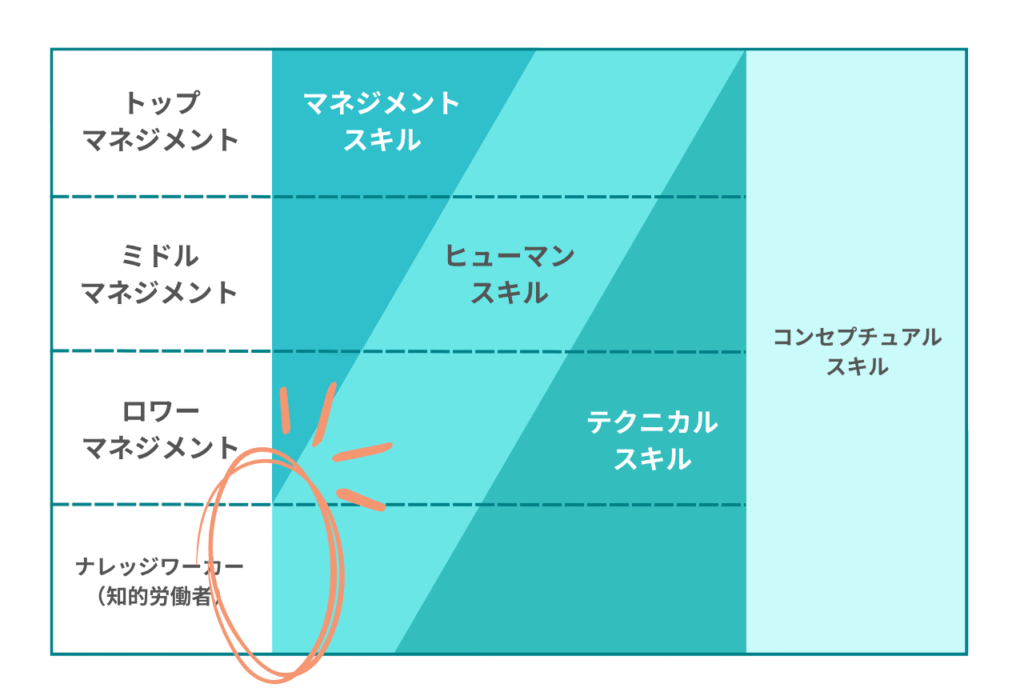

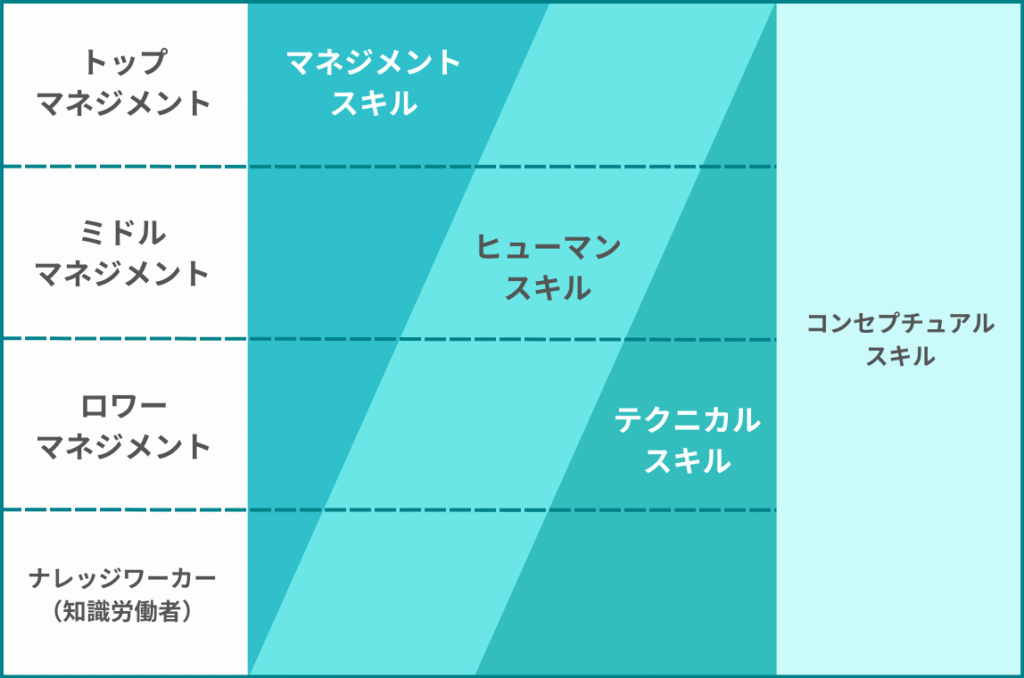

ご存じの方もいるかと思いますが、改めて、現在、一般的に使われているドラッカーモデルの体系図は以下のようになります。

端的にこのモデルの特徴を言えば、外枠の階層構造とスキル区分はカッツモデルから持ち込み、コンセプチュアルスキルの重要性とナレッジワーカーはドラッカーの思想から付加していることです。

上記のような特徴および図を基に、個人的な推察も含めたこのモデルの概要について詳しくお話ししていきます。

カッツモデルの概要

まず、カッツモデルとは、役職に応じて管理職に求められる3つのスキルのバランスが変化することを示した理論です。

1955年にロバート・L・カッツ(Robert L. Katz)という人物が提唱し、よく図では以下のように表されます。

-2-1024x562.png)

-2-1024x562.png)

このモデルに関する詳細や用語は以下の記事をご参考ください!

カッツモデルとの違い

モデルから視覚的にみた場合、カッツモデルと大きく異なる点としては次の3点が挙げられます。

- ナレッジワーカー(知的労働者)の追加によってマネジメント階層が4階層になっている

- 全階層でコンセプチュアルスキル※を一律に必要としている

- マネジメントスキルが新たに追加されている

※コンセプチュアルスキルとは

カッツモデルにおけるコンセプチュアルスキルとは、全体を俯瞰しながらあらゆる物事の本質を捉えて適切な判断や戦略的な意思決定などを行う概念化能力のことです。

詳細に関しては、以下の記事をご参照ください!

他方、本2つのモデルに深く関わっているロバート・L・カッツとドラッカーのマネジメントに対する視点も大きく異なっています。

ロバート・L・カッツは、1950年代における企業の大規模化に伴う管理者育成の必要性に着目し、その視点からカッツモデルを築きました。

これに対し、ドラッカーのマネジメント理論は、「マネジメントとは何か?」といった本質に着目した哲学的な視点を軸に展開されています。

このことを踏まえると、ドラッカーモデルは、この2つの異なる視点を組み合わせたモデルということになります。

ナレッジワーカーとは

ナレッジワーカーとは、仕事に適用する知識や理念、コンセプトを基礎として組織全体の能力や成果、方向性などに影響を与える意志決定及び判断と実行を責任持って行う知識専門家のことです。

知識労働の測定や管理などの難しさに伴うナレッジワーカーの定義の難しさから、実際に明確な定義をドラッカーは定めませんでした。

そのため、この定義は自分が独自に定めましたが、現代において簡単に言えば専門家と普通の一般職の方々のことです。

ドラッカーは、

「今日の組織では、自らの知識あるいは地位のゆえに、組織の活動や業績に実質的な貢献をなすべき知識労働者は、すべてエグゼクティブである。(中略)したがって、ものごとをなすべき者はみなエグゼクティブである。現代社会では、すべての者がエグゼクティブである。」

引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

と説いています。

このことから、ナレッジワーカーが行う意思決定および判断は、本質的にミドルマネジメントおよびトップマネジメントと同等の責任や権限を持つことがあります。

そのことを踏まえて、ドラッカーは、

「今日、マネジメントの一角に分類されている者は現場管理者だけではない。専門職も同様にマネジメントに分類されている。しかも専門職自身が、自分たちはマネジメントであると主張する。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と述べました。

つまり、カッツモデルの観点からナレッジワーカーを見てみると、

- マネジメント階層の一つとして区分する必要がある

- トップマネジメントと同等のコンセプチュアルスキルが必要となる

ということになります。

そのことから構造的な結果として、全マネジメント階層で一律にコンセプチュアルスキルが必要ということになるわけです。

ドラッカーのマネジメント理論の背景

カッツモデルが提唱された1950年代は、戦後の経済成長による産業構造の変化に伴って次のような変化が起きていました。

- サービス業の台頭

- ホワイトカラーの比率の増加

- 相対的なブルーカラーの比率の低下

- 労働組合の弱体化

- 企業の大規模化

- 心理学/経営学/組織論/行動理論などの発展

ここで、特に労働人口を中心とした変化から、今後は資本主義社会からポスト資本主義社会に転換するとドラッカーはしました。

そのポスト資本主義社会の実態に関して、ドラッカーは、

「資本主義の後の社会、すなわちポスト資本主義社会は、知識社会であるとともに組織社会である。」

引用:『ドラッカー名著集(8) ポスト資本主義社会』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と述べました。

加えて、

「ポスト資本主義社会における支配的な階級は、資本家とプロレタリア階級※ではなく、知識労働者とサービス労働者である。」

引用:『ドラッカー名著集(8) ポスト資本主義社会』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とも述べました。

※プロレタリア階級とは

「(中略)カール・マルクス(1818~83年)いうところのプロレタリア階級、すなわち疎外され、収奪され、従属させられた労働者階級である。」

引用:『ドラッカー名著集(8) ポスト資本主義社会』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

カール・マルクスは哲学者かつ経済学者であり、彼が提唱した“マルクス経済学”は、現代の経済思想に大きな影響を与え続けています。

プロレタリアートとは、その社会において生産手段を所有せず、“労働の売却”によってのみ生きている最も低い階級のことです。

ちなみに、ドラッカーはナレッジワーカー=ホワイトカラーとはしていませんでした。

これより、ドラッカーのマネジメント理論は、知識とそれを使うナレッジワーカーを中心に展開されています。

ドラッカーモデルができた背景・経緯

ドラッカーモデルができた経緯や背景は不明確になっており、正確な情報はありません。

そこで、Tokkyが時代背景などを調べて推察および仮説を導き出してみました。ここではめちゃくちゃ簡潔にまとめておきます。

ドラッカーのマネジメント理論の認知と評価制度・人材管理の見直し

1970~1980年代から、日本の経済変化に伴って一部の経営者層にドラッカーのマネジメント理論の注目と体系的な整理がされ始めました。

そして、1990年代には、さらなる経済変化によって、年功序列や終身雇用から成果主義にしようとする評価制度やそれに伴う人材管理の見直しなども始まりました。

人材育成・研修の図解やモデル・フレームワーク化

加えて、1980年代の体系化および整理に次ぎ、2000年代以降、人材育成・研修業界で図解やモデル・フレームワーク化が進んでいきました。

しかし、当時は整理または理解が不十分だったため、人材育成や研修にドラッカーのマネジメント理論をうまくあてはめることが難しくありました。

『もしドラ』ブーム

- そのような中、2009年に発売された小説『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(通称「もしドラ」)が当時約200万部の大ヒットをしました。

ちなみに、この続編として、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「イノベーションと企業家精神」を読んだら』があります。人によっては、めちゃくちゃ懐かしいですよね。

図解・ビジネス書ブームによるドラッカーモデルの原型登場

他方で、2000年代以降から続いてきた図解やモデル・フレームワーク化が、2010年頃に文化として形成されてきました。

このことに2010年の「もしドラ」の大ヒットによるドラッカーのマネジメント理論の理解促進が相まって、人材育成や研修に落とし込みたいというニーズと動きが高まりました。

現在のドラッカーモデルの構築と普及

その流れから2016年付近に現在のドラッカーモデルが構築され、また人材育成や研修の現場で現在も使われ続けているというわけです。

ドラッカーモデルの欠陥部分

一部推察の部分がありますが、上記を踏まえて一見するとモデルまたはフレームワークとして成り立っているように見えます。

しかし、その中身や実態はしっかりと整備されておらず、かなり曖昧となっています。

個人的に次のような点から「ぶっちゃけドラッカーモデルって欠陥しているのではないか?」と思っています。

一部を除いて理論をただ並列化させているだけ

まず、このモデルの内実は、一部を除いてカッツ理論とドラッカーのマネジメント理論を単に並べているだけに留まっています。

確かに、カッツモデルの階層構造とスキル区分および割合を基盤にドラッカーの思想から展開された次の点に関する理論はしっかり筋が通っています。

- 全マネジメント階層で一律にコンセプチュアルスキルが必要である

- ナレッジワーカーをマネジメント階層として区分する

- 各マネジメント階層に求められるテクニカルスキルの割合

しかし、これら以外の要素は2つの理論を照合して掛け合わせた論理的な整理および展開がされていない印象を受けます。

例えば、“マネジメントスキル”は、モデルとしての構造上カッツモデルの外観を維持するために継ぎ接ぎ的に入れた項目のように見えます。

加えて、そのことから、このマネジメントスキルが何を指しているのかが不透明になっています。

基を言えば、カッツ理論やドラッカーの思想の抽象度が高いことから、双方を相互補完的な関係にすることが難しいということは一理あります。

とはいえ、現状のドラッカーモデルは、この2つの理論を足し算的にくっつけただけのモデルとなってしまっています。

体系化を意識して設計/構築されていない

そのため、個人的にこのドラッカーモデルは、人材育成や研修の体系化を意識して設計・構築されたモデルのようには見えません。

どちらかといえば、人材育成や研修の現場での使いやすさを優先して設計・構築されたように見えます。

実際、業務で部下への研修や説明でこのドラッカーモデルを使ったことがあります。

その時の感想としては、正直、現場視点では確かにめちゃくちゃ使いやすくはありました。

このようになってしまった背景として、人材育成や研修の現場が先行して理論の整備が追いつけなかったという構造的なズレがあったことが推察として挙げられます。

ドラッカーモデルができた背景・経緯で触れましたが、ドラッカーのマネジメント理論が理解され始めたのは、『もしドラ』ブームがあった2010年以降でした。

これに対して評価制度や人材育成の見直しが始まったのは1990年代であったため、現場と構想の動きにギャップが生じていました。

このようなギャップを埋めるにあたって一から組み直していく場合、相応の手間やコストが発生してきます。

加えて、構想が現場の変化に継続的に追いつけないという可能性も考慮する必要性があります。

それらを避けた結果、ドラッカーモデルは表面上だけ整えられた中身が体系化されていない上っ面のモデルとなったという推察に至るわけです。

モデル全体の中身の論理的整合性が欠けている

これより、マネジメントスキルを表したモデルとして全体像とその内実に焦点を当てて見ていくと、現在のドラッカーモデルは、論理的整合性が欠けている点が様々あります。

定義の循環

そもそも論として、マネジメントスキルを表したモデルなのにマネジメントスキルという項目を継ぎ接ぎで入れている時点で論理性が破綻しています。

これは、すなわち、「マネジメントに必要なスキルの一つはマネジメントスキルです!」と言っているようなものです。

ヒューマンスキルの割合が不透明

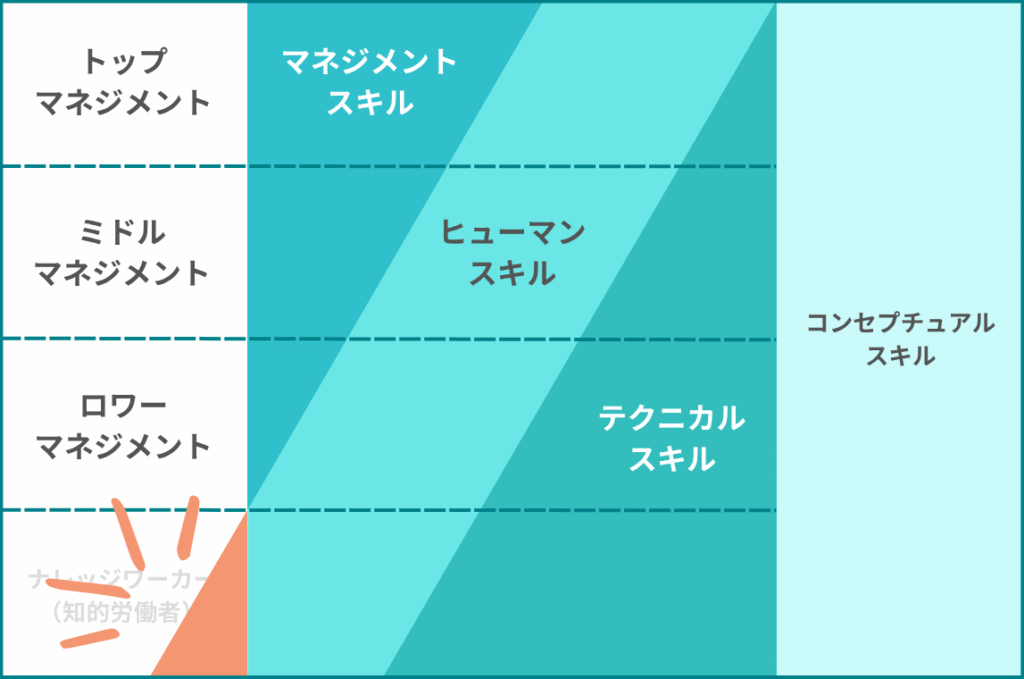

他方、ドラッカーモデルでは、ナレッジワーカーだけヒューマンスキルの求められる割合がオレンジの三角形分少なくなっています。

これに関して、

- 「ナレッジワーカーにマネジメントスキルは必要ない」という考えが先行した結果、図の構造的な結果としてオレンジの三角形分少なくなった

- 視覚的には分からないが、各マネジメント階層ごとで占めているヒューマンスキルの面積(割合)は計算上等しくなっている

- 元から「他のマネジメント階層に比べてナレッジワーカーはオレンジの三角形分だけヒューマンスキルがいらない」と考えた

のかなどが、モデル自体を見ただけでは判別しにくなっています。

ナレッジワーカーの役割/立ち位置の不明瞭性の高さ

加えて、ナレッジワーカーに関して、

- 組織内における一般職の立ち位置

- 組織内における将来の管理職候補の位置づけ

- 組織から独立した専門家という位置づけ

などとして捉えているのかが不明瞭となっています。

ドラッカーの思想で言えば組織に所属してない独立した専門家という位置づけが近いですが、このモデルは体系化されていないため、この真意は不透明になっています。

自己マネジメントの要素が考慮されていない

さらに、論理的整合性が欠けている点に付随して、現在のドラッカーモデルは、ドラッカーが重視していた“自己マネジメント”の要素が入っていないように見えます。

ドラッカーは、ポスト資本主義社会において、

「これからはますます多くの人たち、とくに知識労働者のほとんどが、自らをマネジメントしなければならなくなる。自らを最も貢献できるところに位置づけ、つねに成長していかなければならない。」

引用:『明日を支配するもの』 P.F.ドラッカー 上田惇生[訳]

としました。

言葉の意味通り受け取れば、自らをマネジメントする能力はマネジメントスキルに該当させるのが妥当です。

このような考えを踏まえてドラッカーモデルを見ると、ナレッジワーカーの階層にマネジメントスキルが入っていない状態になっています。

つまり、マネジメントスキルが入っていること自体がおかしいことを許容したとしても、中身が不十分となっているのです。

この欠陥部分に関して、自分はヒューマンスキルに入れて展開したため、下記の記事もぜひご覧ください!

ドラッカーモデルにおけるマネジメントスキル

継ぎ接ぎ的にマネジメントスキルという要素を入れたことを中心に、ドラッカーモデルは、構造的および論理的に破綻しています。

そして、そのマネジメントスキルが具体的に何を指しているのか不透明であることから、モデル全体の内容もよく分からない状態になっています。

そこで、定義が循環していることは一旦無視して、現状の形を維持したままこの部分を独自に構築してみました。

その内容についてお話ししていきます。

設計/構築力

設計・構築力とは、目的達成のために必要な要素やその構造または仕組み、プロセスなどを構想し、それらを実際に組み上げる能力のことです。

ドラッカーのマネジメント理論では、

「計画する能力をもつほど仕事の責任をもつことができる。それだけ生産性も高くなる。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

さらに、オートメーションという技術の登場に伴い、

「設備の維持、プログラム化、制御には、知識、責任、意思決定の能力、要するに計画の能力が必要である。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とも考えています。

このようなことから、トップマネジメントも含め、

「現場管理者は、より責任の重い経営管理者に昇進するや、自らの部門を組織としてマネジメントし、目標を設定し、組織し、計画することができなければならなくなる。」

「経営管理者は部門の成果について責任をもつがゆえに、その部門で働く人の配置、異動、指導を行う。彼らの仕事を設計する。仕事を組織する。働く人を一つのチームにまとめる。そして成果を評価する。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

加えて、上記の内容に伴って、

「今日、企業及びその他の組織における管理手段の設計能力が急速に向上しつつある。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と述べました。

以上を踏まえてドラッカーのマネジメント理論について紐解いていくと、次の分野または要素における高度な設計・構築力が求められることが読み取れます。

組織(組織構造)

まず、ドラッカーは、

「組織は一人ひとりの人の強みを発揮させるための仕組みである。」

引用:『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

「組織構造こそ、成果をあげるための前提である。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と捉えました。

このような考えを基に、

「生物にもいろいろな構造があるように、社会的な有機体であるところの組織にも、いろいろな構造がありうる。したがって、今日必要とされているものは、唯一の正しい構造の探求ではなく、それぞれの仕事に合った組織構造の探求であり、発展であり、評価である。」

引用:『明日を支配するもの』 P.F.ドラッカー 上田惇生[訳]

と述べました。

要するに、成果があがるように組織を各仕事に合わせて設計・構築する能力が求められるということです。

仕事

そのため、

「(中略)マネジメントは常に、個々の仕事すなわち一人ひとりの仕事や一つひとつのチームの仕事を設計するという問題を抱えている。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と、ドラッカーは捉えました。

これより、組織の設計・構築に伴って仕事の設計・構築力も求められるということが言えます。

計画

ここで、仕事の設計・構築を行う際、

「(中略)最大の成果をあげるには、すべての仕事を一つの大きな統合された成果のための計画としてまとめなければならない。」

引用:『ドラッカー名著集(6) 創造する経営者』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

加えて、

「計画と実行は一つの仕事の二つの側面であって二つの仕事ではない。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とも述べています。

つまり、生産性を向上させるための仕事を実行に移していくためには計画の設計・構築する能力が求められてくるということになります。

基準/行動規範

組織構造に関して、それぞれの仕事に合わせるだけでなく、

「いかなる組織といえども、ビジョン、価値、基準、監査を必要とする。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とドラッカーは考えていました。

そのため、

「組織のマネジメントには、明確で目の見える具体的な行動規範が必要である。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と述べました。

これより、組織を設計・構築する際に基準や行動規範などの設計・構築力も問われることになります。

目標

一方、ドラッカーは、

「マネジメントを的確に行うには、目標間のバランスが必要である。」

「目標をバランスさせる仕事ほど有能なマネジメントと無能なマネジメントを分けるものはない。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

ドラッカーのマネジメント理論において目標およびその管理はかなり重要であるため、その結果として、目標を定めるという設計・構築力も必要になると言えます。

ディレクション力

ディレクションスキルとは、プロジェクトや制作活動において、企画から完成までの全体の方向性を定めつつ、メンバーへの指示やタスクの調整などを行いながらその目的を達成するために全体の進捗を統括および管理する総合的な能力のことです。

ディレクション力として求められる主なスキルおよび能力としては、以下の6つがあります。

| 主なスキルまたは能力 | 内容 |

|---|---|

| 全体把握力/俯瞰力 | ある物事や事柄を高い視座または多角的な視点から捉えることで個別の要素同士の関係性や全体像などを理解または掌握する能力 |

| スケジュールとタスクの管理/調整力 | 算出したタスクや時間などを基に立てたスケジュールによって全体の進捗を把握しつつ、状況に応じて柔軟に変更できる能力 |

| リーダーシップ力 | その組織の成果目標を達成するために他者によい影響を与える能力 |

| コミュニケーション力 | 聞く力・伝える力・理解する力・共感する力など、さまざまなスキルが組み合わさった総合的な能力 |

| 判断力/決断力 | ある物事や事柄の状況を的確に分析または評価して導き出した最適な選択肢を基に意思決定する能力 |

| 変化対応力(柔軟性) | 想定外の状況や出来事、環境、方針などの変化に応じてチームとしての思考や行動を適応させる能力 |

この能力に関して、以下のようなドラッカーの思想から特に“方向性を定める”ことが重要になってきます。

「(中略)知識組織におけるマネジメントの仕事は、指揮命令ではない。方向づけである。」

引用:『ドラッカー名著集(8) ポスト資本主義社会』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

「逆に専門家のほうも、仕事の方向性については上司の指示を仰がなければならない。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

ちなみに、この内容に関して、ドラッカーは“オーケストラの指揮者のようである”と比喩していました。

さらにちなむと、上記のような思想を踏まえ、

「現場管理者は、仕事が円滑かつ安定的に流れるよう日程を管理する。部下が仕事に必要な機械をあてがわれ、適切な職場環境にあり、チームとして組織されるように手配する。彼らは、働く人が進んで仕事を行うことができるようにする責任をもつ。

さらには、企業全体の目標から部下たちの目標を設定する。部下の一人ひとりと協力して、彼らの仕事について目標を設定する。配置にも中心的な責任をもつ。さらにリーダーを育てることについて、少なくとも最初の段階において責任をもつ。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

この考えは、まさにディレクション力を示唆する内容であり、またこの箇所以外でも変化への適応力などディレクション力が必要であると示唆する内容が見受けられます。

資源分配力

資源分配力とは、ある目的を達成するために必要な要素に限られた資源を効果的かつ効率的、合理的に割り当てる能力のことです。

ドラッカーのマネジメント理論では、

「戦略計画は、将来において成果を生むべき活動に資源を割り当てて、初めて意味を持つ。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

このことも踏まえて、

「同時に、われわれは成果中心でなければならない。活動に見合う成果をあげたかを考えなければならない。資源の配分が適切かを考えなければならない。」

引用:『ドラッカー名著集(4) 非営利組織の経営』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

と述べました。

これより、ドラッカーのマネジメント理論に沿うと資源分配力が求められることになりますが、この資源分配に関してドラッカーはさらに以下のような考えおよび理論を展開しました。

集中と廃棄

まず、ドラッカーは、

「多くの者が支持する魅力あるものを捨てなければならない。資源を集中しなければ成果をあげることはできない。」

引用:『ドラッカー名著集(4) 非営利組織の経営』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

としました。

言い換えれば、何をすべきかという優先順位、または何をしないのかという劣後順位を決めなければならないということです。

専門化

この資源の集中と廃棄をしなければならないという考えと相関して、

「知識労働が成果をあげるためには専門化しなければならない。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

という考えもしていました。

これは、

「人の卓越性は、一つの分野、あるいはわずかの分野において実現されるのみである。」

引用:『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

という考えから来たと推察されます。

権限と責任

そして、専門化するということに付随して、

「権限を持つ者は責任を負う。逆に責任を負う者は権限を要求する。責任と権限は、同一のものの両面である。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と捉えていました。

よって、

「また組織は、変化に対応するために高度に分権化する必要がある。」

引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

と考えました。

時間

他方、ドラッカーのは次のように“時間”をかなり重要視しているため、時間の資源分配に関する能力も重要となります。

「時間こそ最も稀少で価値のある資源である。」

引用:『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

人的資本(人材)

加えて、ドラッカーは時間だけでなく、

「「人こそ最大の資産である」という。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と“人”についてもかなり重要視しています。

そのため、

「人材の配置は致命的に重要な決定である。」

引用:『ドラッカー名著集(6) 創造する経営者』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と捉えていました。

人材育成力/人材開発力

人を重要視していた背景と相関して、ドラッカーは、

「成果をあげるには、人の強みを生かさなければならない。」

引用:『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

という考えを持っていました。

そのため、

「経営管理者は部下とともに生き、部下の仕事を決め、部下を方向づけし、部下を訓練し、部下の成果を評価し、しばしば部下の将来を左右する。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としていました。

これより、

「したがって組織の良否は、人の強みを引き出して能力以上の力を発揮させ、並みの人に優れた仕事ができるようにすることができるかにかかっている。同時に、人の弱みを意味のないものにすることができるかにかかっている。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と述べました。

上記の内容に沿うと、ドラッカーのマネジメント思想では、人材開発力と人材育成力の2つが問われることになります。

人材開発力

人材開発力とは、組織の目標達成や成長のために人的資本の潜在能力を引き出して個々の能力や価値を戦略的かつ体系的に高める能力のことです。

人材育成力

一方、人材育成力とは、教育や訓練を通じて組織のメンバーが日々の業務に必要な知識やスキルを習得させて組織に貢献できるように育てる能力のことです。

この人材の育成に関して、ドラッカーは、

「人とともに働くということは人を育成することを意味する。この育成の方向づけが、人としても資源としても、彼らが生産的な存在となるか非生産的な存在となるか左右する。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と捉えました。

そのため、このモデルではこの人材育成力は人材開発力の一部として整理することができます。

動機誘因力(動機づけ力)

動機誘因力(動機づけ力)とは、目標を達成するために人が起こした行動を達成まで継続または維持させるための心理的な過程や機能を引き起こす能力のことです。

端的に言えば、動機づけを行う能力であります。そして、この動機づけに関して、おおまかに2種類があります。

- 外発的動機づけ

-

報酬や他人、称賛などのような外から与えられる動機によって引き起こされる心理的な過程や機能のこと。

- 内発的動機づけ

-

目標や好奇心、達成感など自分の内から来た動機によって引き起こされた心理的な過程や機能のこと。

ドラッカーのマネジメント思想によれば、

「(中略)人的資源については常に動機づけが必要となる。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

そのため、

「経営管理者は、話し言葉や書き言葉によって人を動機づける能力がなければ成功しえない。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と考えました。

付加価値創造力

付加価値※1創造力とは、カイゼン※2を含めた活動や新しい資源の投入および活用によって既存の価値に新しい価値を付け加える、または既存の価値そのものを高める、あるいはゼロから新たな価値を生み出す能力のことです。

※1:付加価値とは

「付加価値とは、外部から調達した原材料やサービスの対価として支払った総支出と、製品やサービスの売上げによる総収入との差である。言い換えると、付加価値は、企業のあらゆる活動のコストと、それらの活動から得られた報酬との差である。したがって付加価値とは、企業自身が最終製品に投入したすべての資源と活動に対する市場の評価を示す。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

これは、ドラッカーが定めた定義になります。

※2:カイゼンとは

単なる問題解決ではなく、既存の仕組みやプロセスにおける業務のムダを排除しながら作業効率や安全性の向上を目的に継続的な見直しを行う活動のことです。

これは、経営を学ぶ上では欠かせない「トヨタ生産方式」で出てくる概念です。

ドラッカーのマネジメント理論では、

「優れた組織の文化が存在するならば、投入した労力の総和を超えるものが生み出される。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とされています。

このような理論より、トップマネジメントやマネージャーなど含め、

「経営管理者は、部分の総計を超える総体、すなわち投入された資源の総計を超えるものを生み出さなければならない。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

と展開しました。

この内容に則れば、ドラッカーのマネジメントでは付加価値創造力が求められるということになります。

ちなみに

ドラッカーのマネジメント理論において、

「企業の目的が顧客の創造であることから、企業には二つの基本的な機能が存在する。すなわち、マーケティングとイノベーションである。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

という考えがあります。

この内容から展開された理論を基に、今回のドラッカーモデルに合わせてこの2つの要素を整理すると次のようになります。

- マーケティング

-

付加価値創造力の一部

- イノベーション

-

付加価値創造力を発揮した結果

予期力と予測力

ドラッカーのマネジメント思想では、

「未来を予測することは不可能である。」

「戦略計画が必要となるのは、まさにわれわれが未来を予測できないからである。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

という考えがあります。

そのため、

「リーダーにとって最も重要な仕事は、危機の到来を予期することである。」

引用:『ドラッカー名著集(4) 非営利組織の経営』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

としました。

これより、ドラッカーのマネジメント思想では予測力より予期する能力が重要であることが読み取れます。

しかし、例えば意思決定や計画なども含む次のような要所によっては予測も必要であると述べています。

「イノベーションに関わる目標は、マーケティングに関わる目標ほど明確でもなければ焦点もはっきりしない。しかも目標の設定には二つの予測が必要である。」

引用:『ドラッカー名著集(2) 現代の経営 上』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

このような内容より、マネジメントでは次のような定義の予期力および予測力が求められると言えます。

予期力

ここでいう予期力とは、過去のデータや現状、知識、経験などを基に将来起こりうる事象や変化などを予め想定して心構えをしておく能力のことです。

一般的な予期の意味は“前もって期待すること”であり、ドラッカーのマネジメント理論でもそのニュアンスはしっかり入っています。

予測力

これに対し、予測力とは、統計的手法または科学的手法に基づいた多様な根拠の分析から将来起こる事象や変化、それらによるリスクや影響などを予め推測する能力です。

インテグレーション力

インテグレーション力とは、全体としての整合性や一貫性を保ちつつ複数の異なる要素を調和的に統合させる能力のことです。

ドラッカーのマネジメント理論によれば、

「専門家のアウトプットは、他の専門家のアウトプットと統合されて成果となる。」

引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

「個々の専門知識はそれだけでは不毛である。結合して、初めて生産的となる。」

引用:『ドラッカー名著集(8) ポスト資本主義社会』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

とされています。

この考えを基に、ドラッカーは、

「(中略)専門家が自らのアウトプットを他の人間の仕事と統合するうえで頼りにするべき者がマネージャーである。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としました。

さらに、

「(中略)動機づけとコミュニケーションに必要になるのは、主として社会的な能力である。分析よりも、総合と統合の能力が必要である。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

ともしました。

これらの内容より、ドラッカーのマネジメント思想に沿えばこのインテグレーション力が求められることが読み取れます。

分析力

分析力とは、ある事象や物事の分解およびそれらに関するデータや情報の収集と整理によって構造や要素間の関係性などを解明する能力です。

分析力で求められる能力は以下のようになります。

| 主なスキルまたは能力 | 内容 | |

|---|---|---|

| 情報収集力 | 目的達成に必要な情報および関連情報を見極めつつ効率的かつ効果的に収集する能力 | |

| 思考力 | 論理的思考力 | ある物事を筋道立てて考えることや体系的に整理することなどによって矛盾がない一貫性のある結論を導き出す能力 |

| 批判的思考力 | 前提や根拠などを疑いながらある物事を鵜呑みにせずに客観的または論理的かつ多角的な視点で考える能力 | |

| システム思考力 | 一部の事象に目を奪われず、各要素間の相互依存性や相互関連性を把握して全体的な構造やその動きを捉える能力 | |

| 抽象的思考力 | ある物事を一部分ではなく俯瞰して視ることでその物事の本質を捉え、またそこから一般的な原則や理論、概念などを導き出す能力 | |

| フレームワークの作成/使用スキル | 効率的かつ効果的に分析を行うためのフレームワークを作成または使いこなす能力 | |

| パソコン/ツールの使用スキル | 分析を効率的かつ効果的に行うにあたって必要なツールやパソコンの仕様を把握し、実際に使いこなす能力 | |

ドラッカーのマネジメント理論において、分析も非常に重要な要素として扱われています。

例えば、

「(中略)目標の設定には分析と総合の能力が必要である。

仕事の組織化にも分析の能力が必要である。(中略)

評価測定においては、分析の能力が最も必要とされる。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

という見解を立てています。

加えて、

「生産性向上は、作業を分解し、分析し、組み立て直すことによって、実現できる。」

引用:『プロフェッショナルの条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

という見解も立てています。

さらに、

「企業の成長段階を診断するための方法が活動分析であり、意思決定分析であり、関係分析である。」

引用:『ドラッカー名著集(3) 現代の経営 下』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

という見解も立てました。

このような内容から、ドラッカーのマネジメント理論に沿えば分析力も必要であるということが言えます。

【要約】この記事のQ&A

最後まで読んでくれた方はありがとうございます!お疲れ様でした!

ここまでの内容を簡単にFAQ形式で要約しました!

まとめ|コンセプチュアルスキル偏重を正当化する便宜的モデル?

これまでの内容を踏まえて、ドラッカーモデルは、

として捉えることができます。

そして、特に業務に支障がないことなどから構造的な綻びに気付かずにそのまま使われ続けているのが、現在のドラッカーモデルの実態と見えます。

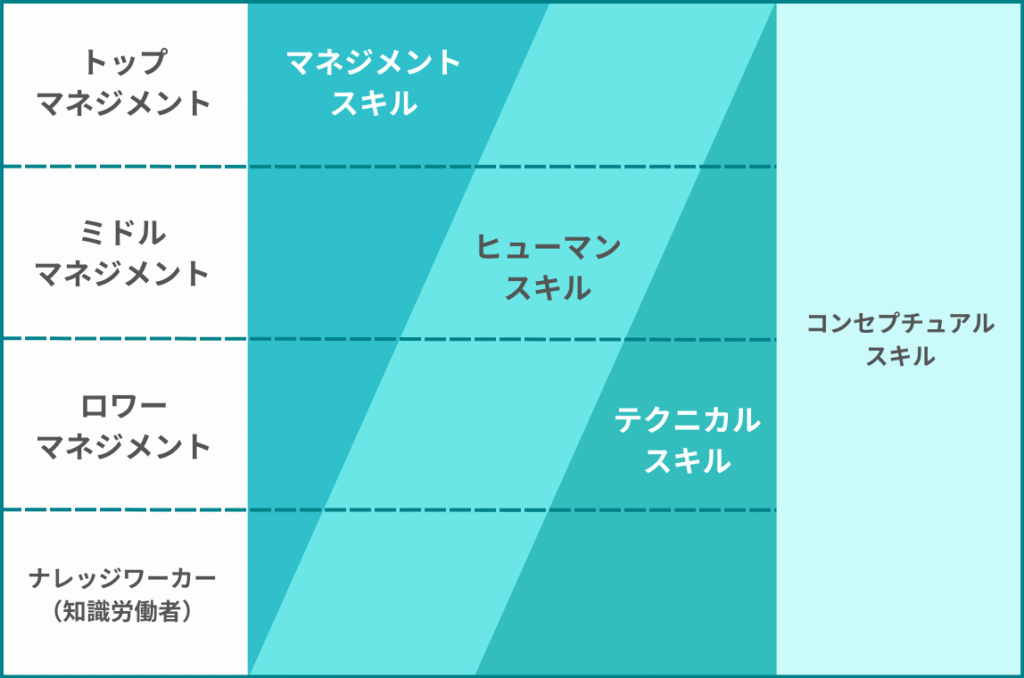

今回、自分はそこに着目して既存の枠組みのまま独自にその綻び(欠陥)を修正しましたが、本来は以下のような図になるのではないかと思いました。

この図の説明に関してはまた別記事でご紹介します!