オススメ第1位

- ドラッカーのマネジメント理論の全体像がカバーできる

- どのマネジメント層の方が読んでも参考になる該当箇所がある

- 行うべきことが書いてあるからすぐ実践に移しやすい

- ドラッカーの社会学・経済学も分かる

\とりあえずこれを読めばOK!/

マネジメントについて学んでいくとよく出てくる代名詞として、ドラッカーのマネジメント理論があります。

実際、ドラッカー本人の著書や解説本は併せて約70冊以上、関連する本は推定300冊以上あるとされています。

Tokky(とっきー)

Tokky(とっきー)「ドラッカーのマネジメントについて学んでみよう!」と思っても、正直ありすぎてどれから読めばいいかわからずちょっと読む気が遠くなりますよね…。

ぶっちゃけた話、最初は効率よくパッと読みたくありませんか?

そこで、今回は、Tokkyが実際に読んできた本と実際のマネジメント業務を基に

ドラッカーのマネジメント理論を学ぶ上でこれ読めばとりあえずは大丈夫!

という本をご紹介していきます。

Tokky的にオススメなドラッカーの本ランキング

“この1冊を読めばドラッカーのマネジメント理論が分かる!”という観点からランキング形式でご紹介していきます!

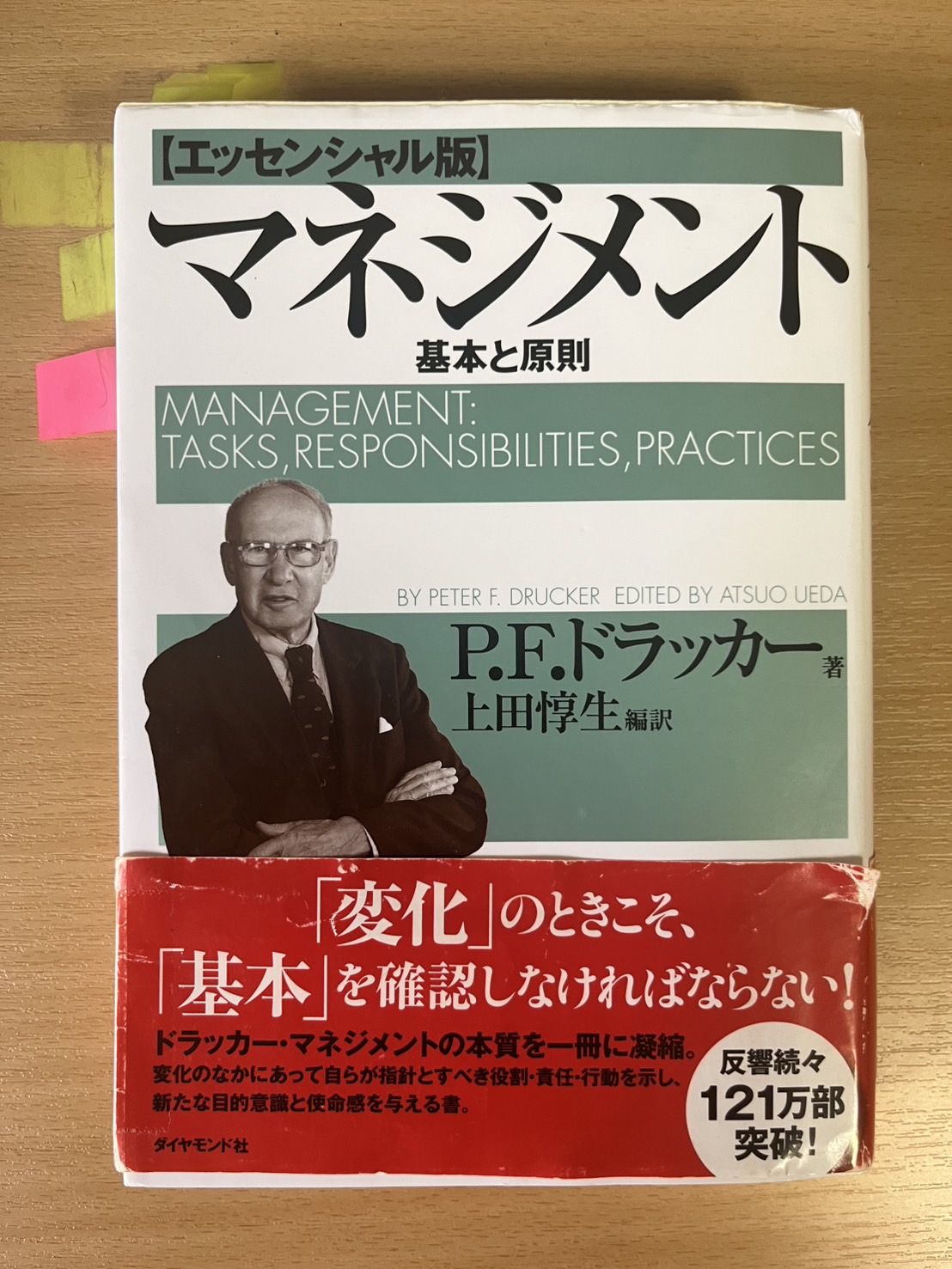

【エッセンシャル版】マネジメント

基本と原則

この著書は、『マネジメント 課題、責任、実践』という1,000ページ以上ある本からもっとも重要な部分を抜粋して300ページくらいにまとめた本となっています。

そのため、ドラッカーの社会学や経済学も含めたマネジメント理論の全貌を簡易的に学んでいくことができます。

よって、どのマネジメント階層の方が読んでも自分に該当して役に立つ箇所がある内容になっています。

しかし、セッションによっては内容が浅い部分もありますが、その分他のドラッカーの本と比べて細かくなくて読みやすかったです。

加えて、「こうあるべき」「これをやるべき」などといったタスク的な内容が多いため、読みながら実践ですぐ試しやすくありました。

\浅く広く把握して実践に移したいなら!/

マネジメントの本質

この本はドラッカー本人の著書ではありませんが、この本からでもドラッカーのマネジメント理論を学ぶことができます。

この本では、著者である國貞克則さんが「マネジメントとは何か」を軸により分かりやすいようにドラッカーのマネジメント理論をかみ砕いて説明してくれています。

そして、その一部ではご自身の経験を補足として付け加えて説明しているため、めちゃくちゃ読みやすくなっています。

さらに、彼はコンサルタントやマネジメント研修をされている方でもあるため、一部実践に向けたワークショップも混じっています。

しかし、ご本人も述べているようにこの本は、ミドル・マネージャーのための「人と仕事のマネジメント」に特化した内容になっています。

そのため、ドラッカーのマネジメント理論における事業マネジメントに関する話はほんの少ししか出て来ません。

さらに、彼が分かりやすく説明してくれている分、個人的にはドラッカーの考えが直接的に伝わりにくく感じました。

よって、「ドラッカーのマネジメント理論をしっかり学びたい!」というより、実践に向けてお手軽かつ簡単に“マネジメントとは何か?”を現場に近い視点で学びたいという方にオススメの本となっています。

\実践に向けてお手軽にパッと学びたいなら!/

現代の経営

この著書は、世界で初めて体系的にマネジメントについて説いた本であるとされています。

このことも含めて本人も述べていますが、その他の著書はこの本の内容を発展させたものとなっています。

そのため、この本はドラッカーのマネジメント理論の原点と言えます。

ただし、その分内容が多少古い部分があり、また㊤と㊦の2冊構成となっていることから読むには少し重い部分があります。

しかし、この本は日本でドラッカーのマネジメント理論が認知されるきっかけになった本でもあります。

よって、日本企業における経営および組織の考え方の基にもなっているため、個人的には読むことをオススメします!

\書籍版ならセット購入が可能!/

現代の経営㊤

㊤の方に関して、内容的にドラッカーのマネジメント理論のことが書かれている印象を受けました。

このことも含めて、個人的体感としては、㊦より㊤の方がドラッカーの思想を学びやすいかった感じがしました。

\㊤の方が思想を学びやすい!/

現代の経営㊦

一方、㊦の方は、人のマネジメントや組織構造などといったミクロ的または現場的視点の内容が多くなっています。

そのため、ドラッカーのマネジメント理論の内容というより、「これを行うべき」「こういうふうにやるべき」といった実践的な内容が多い印象を受けました。

\㊦の方が実践的!/

経営者の条件

こちらの本では、タイトルから想像できるように、「経営者としてどうあるべきか」「何をすべきか」といった経営者のスタンスが学べます。

この本も、一部では『現代の経営』と同様に日本でドラッカーのマネジメント理論が認知されるきっかけになった本と言われています。

内容的にレイヤーとして視点が高い部分もありますが、基本原理としてはあまり変わっていません。

そのため、「いや、自分別に経営者じゃないし、そこまでもまだ特に目指しているわけでもないし…」という方が読んでもドラッカーのマネジメント理論が分かる内容になっています!

\主にスタンスを学びたいなら!/

プロフェッショナルの原点

この本は、ドラッカーのマネジメント思想に則って本人と彼の友人であるマチャレロ教授が成果をあげるための行動指針をまとめた内容になっています。

しかし、そもそもとしてドラッカーのマネジメント理論は“成果をあげる”ことをとても重要視した内容となっています。

そして、この本の構成は、ドラッカーのあらゆる著書の中からその各行動指針に該当する内容を引用している構成になっています。

そのため、この本1冊でドラッカーのマネジメント理論の大枠とその他のドラッカーの著書の内容をカバーすることができます。

けれども、やはりその分一つ一つの内容はかなり浅くなっています。

さらに、該当箇所を引用して羅列しているだけのため、論理的な展開がされているわけではありません。

よって、理論として学ぶことは難しいですが、ほんとに表面上の大枠だけを抽象的にパッと学びたい方にはオススメと言える本です!

\抽象的にパッと学びたいなら!/

プロフェッショナルの条件

この本では、ナレッジワーカー※を軸にドラッカーのマネジメント理論について書かれています。

※ナレッジワーカーとは

仕事に適用する知識や理念、コンセプトを基礎として組織全体の能力や成果、方向性などに影響を与える意志決定及び判断と実行を責任持って行う知識専門家のことです。

詳細は以下の記事をご覧ください。

よって、ドラッカーのマネジメント理論を多角的に広く学ぶというより、ナレッジワーカーを基に深く展開しているような内容となっています。

しかし、その分自分の管理者や経営者としてのスタンスやできていなければならないこと、部下のコーチング内容などが主に分かります。

\一部を深く学びたいなら!/

Tokky的にプラスで読むといいと思うドラッカーの本ランキング

上記の本にプラスアルファで読んでおくといいと個人的に思うドラッカーの本もランキング形式でご紹介します!

非営利組織の経営

タイトルの通り、この本は非営利組織におけるマネジメントの在り方に関してドラッカーが自身の考えを述べた本です。

そのため、利益などよりボランティアや自己啓発、動機づけといった精神的な話が多くなっています。

そして、他のドラッカーの著書ではあまり見られない他の人との対談内容が書かれている部分があることが特徴的でした。

一見、営利を前提にしている人は「自分にはあまり関係ないかな~」って思いますよね?

しかし、ドラッカーのマネジメント理論では、

「動機づけ、特に知識労働者の動機づけは、ボランティアの動機づけと同じである。」

引用:【エッセンシャル版】『マネジメント 基本と原則』 P.F.ドラッカー【著】上田惇生【訳】

としています。

よって、ドラッカーのマネジメント理論をさらに深めたいのであればこの本を読むことをオススメします!

\部下の動機づけやコーチングで使える!/

もしドラシリーズ

ご存じの方も多いと思いますが、これらは、高校野球部の女子マネージャーが甲子園へ出場するためにドラッカーのマネジメント理論を部に適用していく小説です。

1作品目は「もしドラブーム」と呼ばれるブームが起こり、日本でドラッカーのマネジメント理論が一般的に認知および普及されることとなりました。

普段、自分はあまり小説は読まないのですが、内容的にも分かりやすく、また面白くて読みやすくはありました。

しかし、内容的にドラッカーのマネジメント理論の活用例の一つに近いため、理論そのものを学ぶには少し足りない感じがしました。

さらに、ドラッカーのマネジメント理論をしっかり学んでから読んだ方がより面白く読んでいくことができます。

なぜなら、「あ、この考えを引用したのか」といった背景が想像できるためです。

よって、最初にこちらを読んでも全然いいと思いますが、個人的にはある程度理論を理解してから読むことをオススメします!

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

読む順番としては、順当にこちらの1作品目から読んだ方が妥当です。

なぜなら、2作品目は内容的に1作品目の話が多く、その続きになっているためです。

\ちなみに累計発行部数は300万部以上!/

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら

さらに言えば、2作品目はドラッカーのマネジメント理論の展開としても1作品目の続きとなっています。

かといって、1作品目を読まないと内容が全くついていけないというわけでもないため、気になる方はそのまま読んでも問題はないです。

\気になればそのまま読んでもOK!/

明日を支配するもの

こちらの本はドラッカーの著書の中ではかなり新しい方であるため、これまでの理論がまとまって載っています。

しかし、社会や経済、経営といったマクロ的視点から論じていることが多いため、内容がかなり抽象的に感じます。

加えて、それらの内容も他の著書から該当部分を引用しているため、一つ一つの中身も薄く感じます。

そのため、レイヤーが高い方か、他の本を読みつつ高い視点を学びたくなったら読むのがいいと個人的には思いました。

\高い視点で学びたい方にオススメ!/

ドラッカーに学ぶ仕事学

この本は、ドラッカーのマネジメント理論の中から仕事をする上で重要になる部分を著者が取り上げた内容になっています。

そして、各部分を著者がかみ砕いて分かりやすく説明してくれています。

しかし、タイトルの通り「仕事学」を観点にしているため、ドラッカーのマネジメント理論そのものを学べるわけではありません。

そのため、余裕があったら読む程度で個人的にはいいかなと思いました。

\日々の仕事ですぐ活かしたいなら!/

ポスト資本主義

こちらは、ドラッカーのマネジメント理論における社会や経済がどのようになっているのかということが学べます。

言い換えれば、ドラッカーのマネジメント理論における外部環境※についてまとめた本となっています。

※外部環境とは

政策や法律、経済状況、トレンド、技術革新、競合他社など自分では左右できない市場や社会の状況のこと。

しかし、その分ドラッカーのマネジメント理論の中身自体を説明しているわけではありません。

よって、“マネジメント理論を学ぶ”ということにおける読む優先度はあまり高くない本ですが、理解を深める上では重要となる本です。

ちなみに自分は経済が好きなため、この本はわりかしドラッカーの本の中で好きな分類に入ります。

\ドラッカーの経済や社会を学びたいなら!/

創造する経営者

最後に、これは、事業戦略に関するドラッカーのマネジメント理論をまとめた本です。

内容のほとんどが、実際の例に基づく多くの会計や表、経営および経済概念を用いた分析と理解について論じています。

細かい計算もたくさん出てきます!

そのため、ほぼトップかトップよりのミドルマネジメント層向けのお話となります。

もちろん、この内容も大切ですが、最初にドラッカーのマネジメント理論を学ぶ上では早すぎると感じます。

\事業戦略について学びたいなら!/

読んだ感想から答えるQ&A

ドラッカーの本に関するQ&Aに関して、自分が読んだ感想と実際のマネジメント業務を基に答えてみました!

ドラッカーの本って全部読んだ方がいい?

めちゃくちゃ詳しくなりたいなら読むべきですが、正直「大体の内容が分かればいいや」ということであればその必要はありません。

自分も全ての本をちゃんと読んだわけではありませんが、どの著書でも基本原則や原理はあまり変わらない印象を受けます。

そのため、かなり内容が重複している部分があります。

よって、もちろん、多少の目的や内容によりますが、大体2~3冊程度読めば内容理解は十分可能です。

ドラッカーのマネジメント理論って実践で役に立っている?

個人的には、役に立っています。特に、コミュニケーションや意思決定、責任と権限に関する話はかなり参考になりました。

自分が管理職になってマネジメントを始める当初、あまりドラッカーのマネジメント理論について詳しく意識しないで自分で考えて行っていました。

しかし、その過程で自然と自分の考えとドラッカーのマネジメント理論で重なる部分が多くありました。

よって、ドラッカーのマネジメント理論は実践で役に立つ内容になっているなと個人的には感じています。

自分の考えに関しては下記を参考にしてみてください!

ドラッカーの本って難しい?

自分はもともと内容を知っていた部分があったため、そこまで難しくは感じませんでした。

しかし、人によっては難しく感じる人もいるかと思います。

そんな人には、以下の3つを先に読むことをオススメします!

ドラッカー本人の著書をそのまま読んだ方がいいの?

個人的には頑張って読むことをオススメしますが、ハードルを感じる場合は無理に読む必要はありません。

確かに、ドラッカー本人の著書を読んだ方が直接的に本人の考えを読み取れますが、哲学的で難しい部分があります。

その一方、他の著書ではその部分を分かりやすくかみ砕いてくれている分、その著者の主観が入っています。

そのため、多角的な視点を身に着けられるというメリットはありますが、やはり本質的な理解は薄くなってしまいます。

かといって、せっかく学ぼうとしているのに無理に難しいと感じる方を読んで挫折してあきらめてしまう方が勿体ないです。

逆に他の著書を読んでからドラッカー本人の著書を読んだ方が理解が深まるというケースもあります。

あるいは、他の人が書いた本を読んで「もっとドラッカーのマネジメント理論について詳しく学んでみたい!」と思うパターンも全然ありえます。

読んだらすぐマネジメントがうまくできるようになる?

正直その人次第ですが、基本的には「読んだら1日くらいですぐうまくできるようになる」と思わない方がいいです。

例えば、ゴルフの打ち方を本や動画で学んだ後にすぐやっても打てるわけではほとんどないですよね。

簡単に言えばそれと同じことです。「読んで知った=マネジメントができる」というわけではありません。

学んだ後にそれが実際にできるようになるまでPDCAサイクル※を通じて行い続けることでマネジメントがうまくなっていきます。

※PDCAサイクルとは

仮設思考※に基づいて「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)」を繰り返すことによって効率的かつ効果的に業務を進める施行のことです。

※仮設思考とは

目標を達成するために仮説を指す仮の結論を立て、それに基づいて情報収集や検証、修正を行うロジカルシンキングの一つを指します。

どのくらいの時間で読み切れる?

これも本やその人の読むスピードなど様々な要因によりますが、自分は早いもので2~3時間くらいで読めました。

もちろん、本や1日あたりに自分が自由に使える時間量によっては、期間として1週間くらいかかっていたものもあります。

しかし、読む時間というより、ちゃんと内容を理解できているかの方が重要だと感じています。

個人的に聞いてみたいことがあるんだけど…

下記から直接的にお問い合わせしていただければ無料でお答えできる範囲をお答えします!

\お気軽にご質問ください!/

まとめ|こんな人はこんな本を買って読んでいくべき

- とりあえずドラッカーのマネジメント理論を簡単に学びたい!

- ドラッカーの本で一番最初に読むといい本ってなんだろう…?

- 時間ないからパッと理解するならどの本がいいの…?

こんなことを思っている方は、Tokky(とっきー)オススメランキング第一位の

を読むべきです!

しかし、

- ドラッカーとかの本って堅苦しくてなんか読むの大変そう…

- そもそも本読むのあまり得意じゃないんだよな…

- もっとお手軽に読みたい…

と思っている方もいますよね。

そんな人は、

を読むのがオススメです。

マネジメントの本質について知るためにドラッカーのマネジメント理論を学びたいという方は、『マネジメントの本質』がピンポイントでオススメです!

他方、

- ある程度詳しく学んでいきたい!

- 複数冊読んでみたい!

と思っている方もいますよね。

そんな方は、

の2冊をまず最初に手に取って読むのがいいです!

そのあとに余裕があれば、

などを読んでいくのが個人的オススメです。