この記事でわかること

- コンセプチュアルスキルとは?

- カッツモデルとドラッカーモデルの概要と違い

- コンセプチュアルスキルが高い人の具体例

- コンセプチュアルスキルの向上によるメリット

- Tokky(とっきー)オススメ簡単習得・育成方法

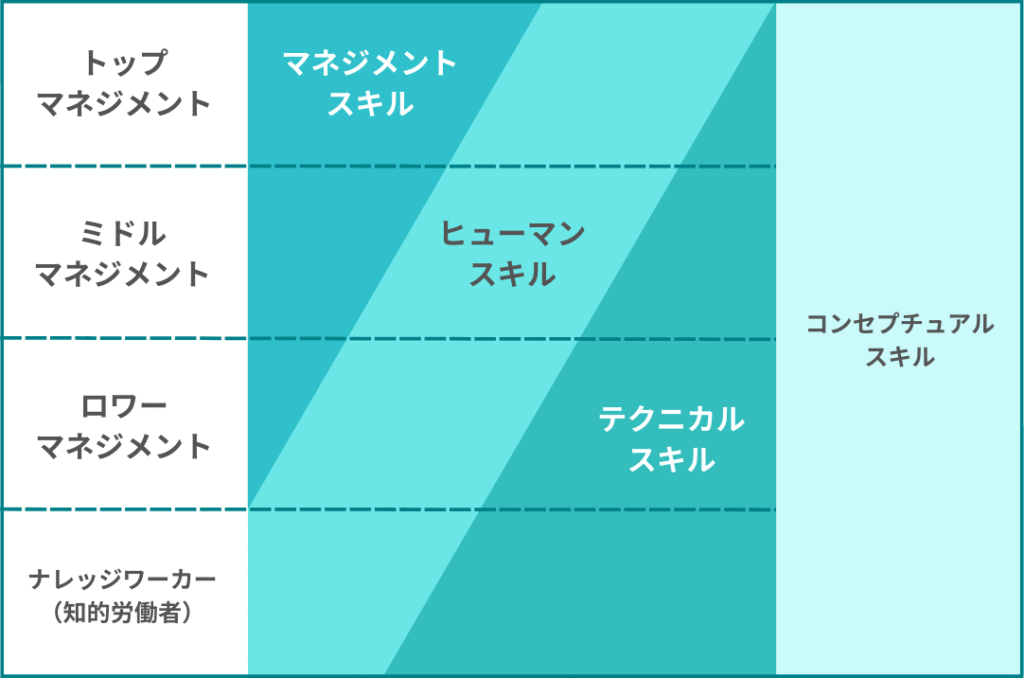

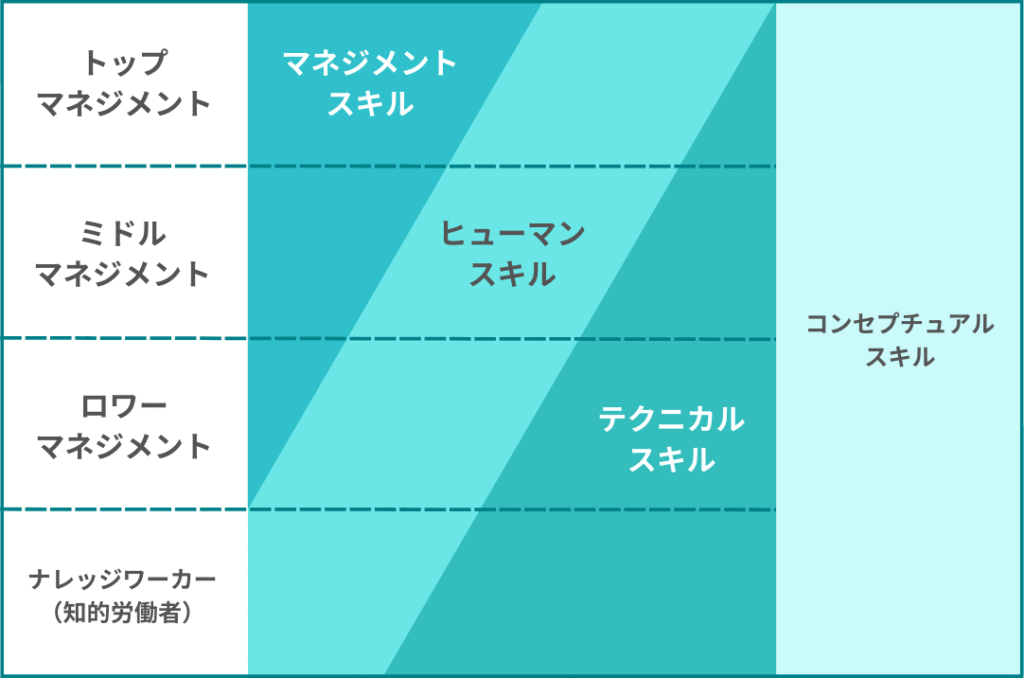

管理職に求められるスキルの一つとして、1955年にロバート・L・カッツが提唱したカッツモデルで初めてこのスキルが明示されました。

カッツモデルとは、役職に応じて管理職に求められる3つのスキルのバランスが変化することを示した理論です。

一方、1960年代以降、経済における様々な変化に併せてドラッカーが様々なマネジメントまたは組織論を展開しました。

Tokky(とっきー)

Tokky(とっきー)ドラッカーは、マネジメントの父と呼ばれる経営学者です。

マネジメントを学んでいく上では絶対に出てくるため、知らない人は覚えておきましょう。

この流れを基に2000年代、主に日本の教育・人材開発業界などで必要なマネジメントスキルの体系図としてドラッカーモデルが作られました。

そのドラッカーモデルでは、全マネジメント階層でコンセプチュアルスキルが等しく必要であるとしています。

そして、このことも踏まえて、コンセプチュアルスキルに関して以下のようなことがよく言われています。

- 高い人の特徴

-

- 効率的に仕事を進められる

- さまざまなアイデアを思いつく

- 物事の全体と詳細を同時に把握している

- 決めつけや思い込みがない

- 相手の話をうのみにしない

- 要約とたとえ話のどちらも得意

- トラブルにも冷静に対処する

- メリット

-

- 業務効率と生産性が向上する

- 問題の本質を捉え解決を目指せる

- イノベーションが起きやすくなる

- 理念や経営指針を浸透させられる

- 外部環境の変化に対応できる

- 新たな発想が生まれる

- 社内のリスクを回避できる

- 習得・育成方法

-

- 「コンセプチュアルスキル」に対する理解促進

- 「抽象化」と「具体化」を意識する

- 研修に参加する

- 本質を考える

- モレやダブりをなくす

- 言葉の定義を明確化する

参考:One人事

参考:リスキルラボ

しかし、これらの意見はドラッカーモデルを作ったとされる主に日本の教育・人材開発業界の視点で言われていることです。

そのため、中には、

「実際にマネジメントをしている管理職の人から見てぶっちゃけこれって合っているの?」

って思う方もいますよね。

個人的にはあながち間違ってはいないと思いますが、全体的に抽象的で具体性が欠けているなと感じます。

特に習得・育成方法は、例を基に実践しても正直成果はあまり出ない気がします。

そこで、今回はこれらに関してカッツモデルとドラッカーモデルの違いも含めて詳しくお話ししていきます。

コンセプチュアルスキルの概要

コンセプチュアルスキルとは、全体を俯瞰しながらあらゆる物事の本質を捉えて適切な判断や戦略的な意思決定などを行う概念化能力のことです。

カッツモデルにおける概要

カッツモデルでは、このスキルは、代表取締役や執行役員など組織の最高経営者層であるトップマネジメントの階層になるほど重要としています。

なぜなら、定義にも含まれているように組織全体のビジョンやミッション、戦略などを策定して全体的な方向性を示す業務と役割を主に担うためです。

一方で、現場監督や係長以下の主任などのロワーマネジメントでは求められる比重が小さいスキルとなっています。

この理由は、組織の一部分である現場やそこにおける日々の業務を直接的に管理または監督をすることが役割であるためです。

カッツモデル自体の詳細については以下の記事を参考にしてみてください!

ドラッカーモデルにおける概要

しかし、現代ではトップマネジメントだけではなく、全マネジメント階層でこのコンセプチュアルスキルが一律に必要とされています。

この考えは、次のようなドラッカーのマネジメント理論から来た考えであるとされます。

「(中略)意思決定の能力は、組織のいかなるレベルにおいても、致命的に重要なスキルと言わなければならない。」

引用:『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』 P.F.ドラッカー【著】 上田惇生【訳】

ドラッカーモデルの詳細は以下をご覧ください!

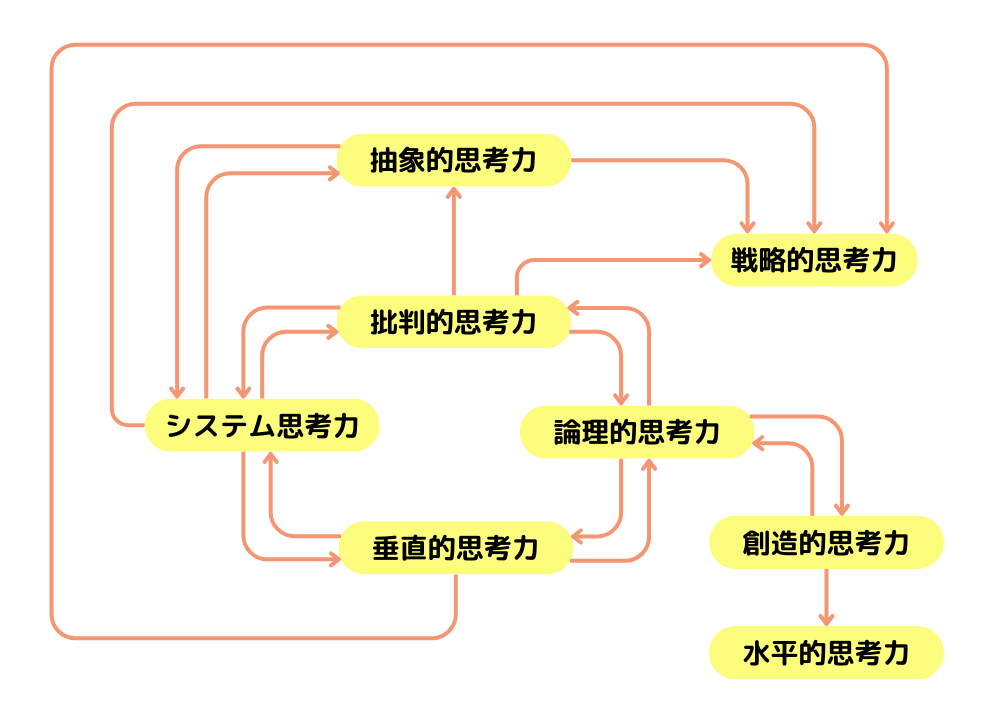

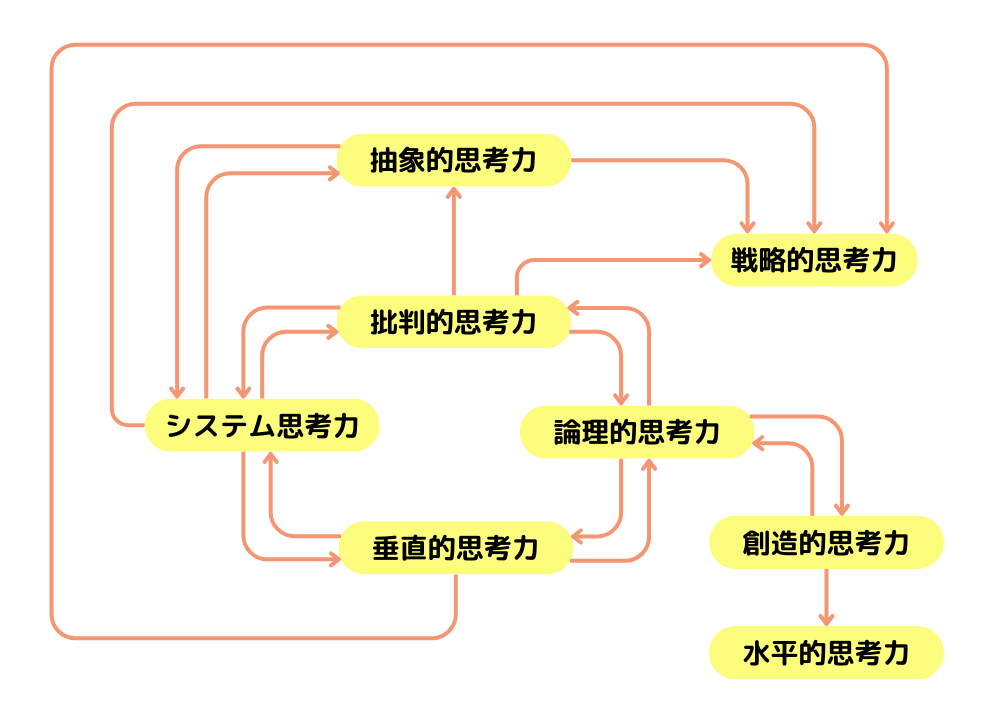

コンセプチュアルスキルの構成要素

そんなコンセプチュアルスキルを構成する要素は数多く挙げられています。

そこで、今回は自分の普段の業務を通じて特に重要であると感じる要素を様々な例を基にお話ししていきます。

抽象的思考力(アブストラクトシンキング)

抽象的思考力とは、ある物事を一部分ではなく俯瞰して視ることでその物事の本質を捉え、またそこから一般的な原則や理論、概念などを導き出す能力のことです。

どのような思考力および思考プロセスなのか、自分がコンセプチュアルスキルの定義を生み出した例を基に説明します。

ある物事に着目する

コンセプチュアルスキルとは?

ある物事を軸にした全体を俯瞰する

- カッツモデルで初めて明示されたスキル

- カッツモデルとは?

- 提唱者は?

- 提唱された背景は?

- 他に明示されたスキルはあるか?

- 関連性は?

- カッツモデルとは?

- ドラッカーモデルでの位置づけ

- ドラッカーモデルとは?

- できた背景は?

- 言葉そのものの意味

- 実際のマネジメント業務

様々な視点から見ることによって、その物事の全体像を俯瞰することができます。

構造・パターンを見出す

コンセプチュアルスキルに関連する要素やその関係などは?

共通点の抽出

コンセプチュアルスキルの要素には次のようなことが共通しているのではないか?

- 全て思考に関する能力であること

- 全体を視ること

- 物事の本質を捉えること

- 適切な評価や判断を行うための思考力であること

- 戦略的な意思決定を行うこと

ちなみに、このような物事や要素の共通点を出すことが“本質を捉える”ということにつながってきます。

一般化(原則化・理論化・概念化など)

コンセプチュアルスキルとは…

実は、このプロセスは自分が独自に編み出した思考方法です。

別記事で説明しますが、他では提唱されてないここだけのフレームワークとなるかもしれません。

システム思考力(システムシンキング)

システム思考力とは、一部の事象に目を奪われず、各要素間の相互依存性や相互関連性を把握して全体的な構造やその動きを捉える能力のことです。

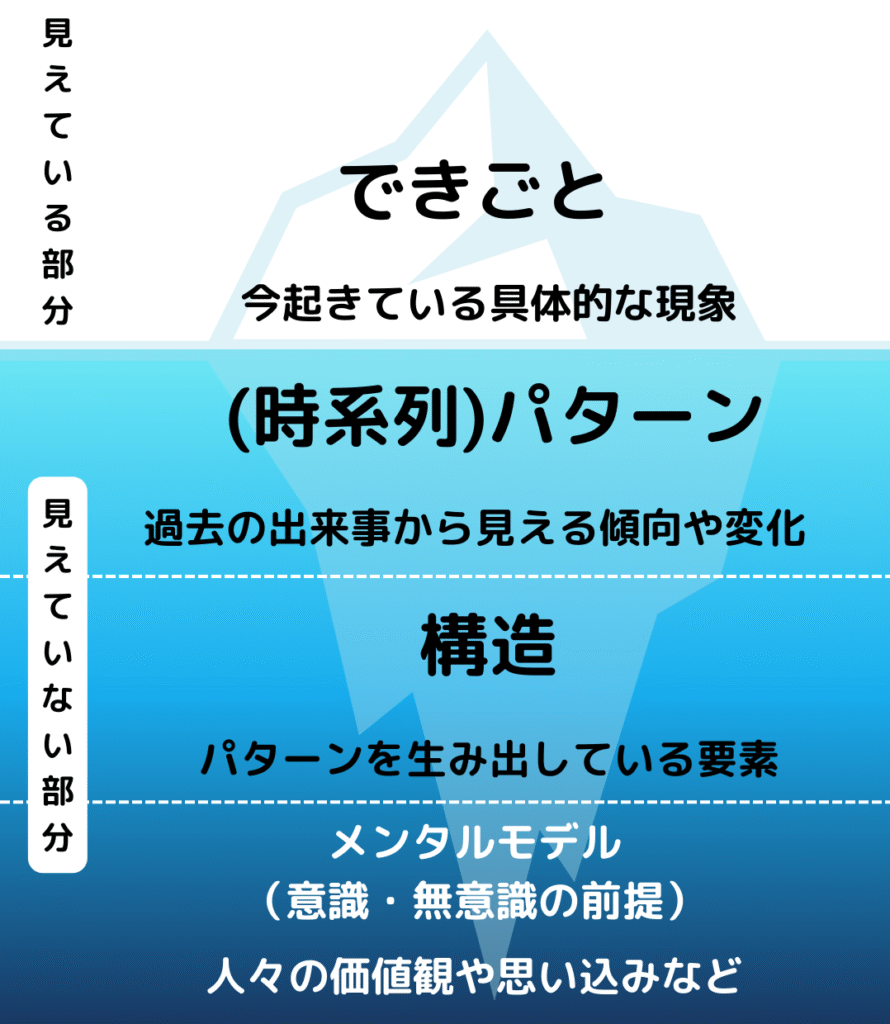

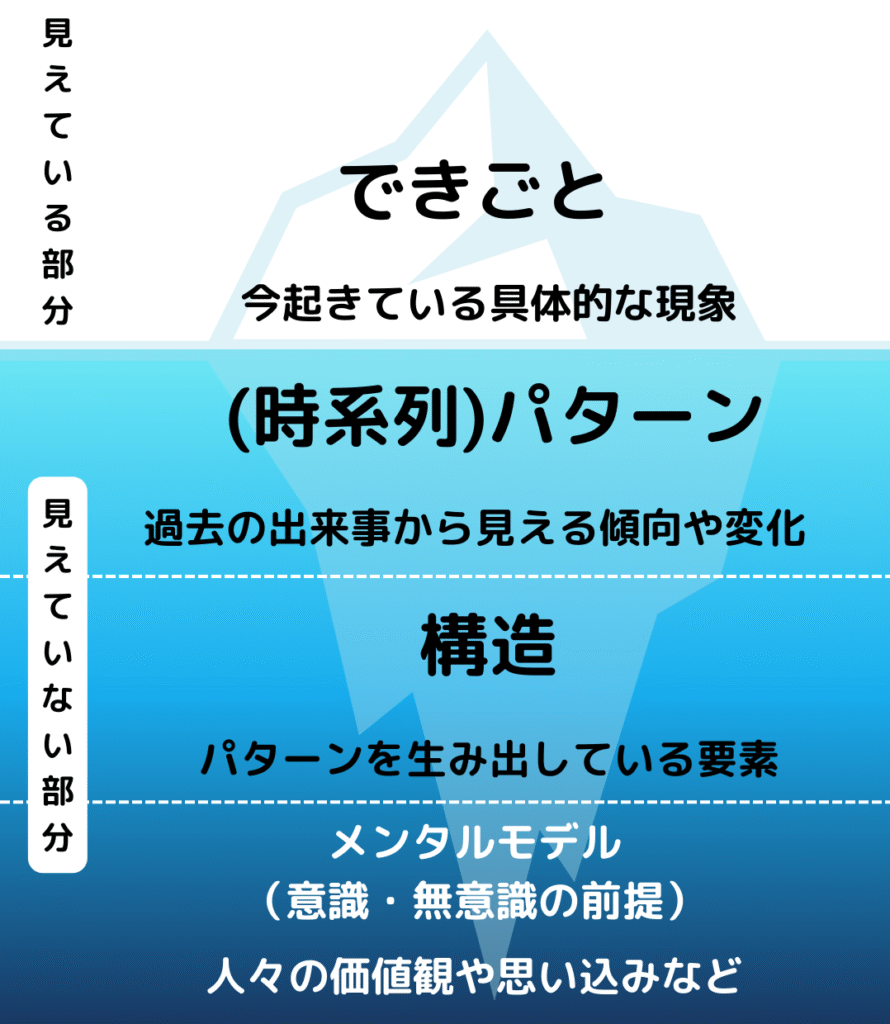

この思考を視覚化する際によく使われるモデルとして、以下のようなループ図と氷山モデルという2つがあります。

ループ図とは、ある現象を構成している各要素の因果関係を表わした循環図です。

先出ししている部分や若干ニュアンスが異なる部分はありますが、今回のテーマを基に自分で作成しました!

例えば、抽象的思考における3ステップ目では、まさにこのシステム思考力が大きく関わっています。

そのため、このシステム思考力と抽象的思考力は相互関連性があると言えます。

一方、氷山モデルは、目に見える現象にはパターンと構造、価値観や思い込みなどの目に見えない要素が隠れていることを表わしています。

つまり、システム思考とは、今起きている現象の背景をシステムのように捉える思考方法と言えます。

そして、この思考方法によって、その現象が起きている根本原因や本質を見抜くことが可能となります。

戦略的思考力(ストラテジックシンキング)

戦略的思考力とは、長期的な視点から物事や未来の展望と変化、機会などを捉えて最適な戦略を立案・実行する能力のことです。

今回は、「マネジメントをするためにはどうすればいいのか?」ということをテーマに戦略的思考のプロセスについて解説してきます。

ゴールの明確化

例えば、「1年後にマーケティング業界の営業会社でマネージャーになりたい!」などと具体的に決めるとよいです!

しかし、この後説明していきますが、分析結果やそこから出た選択肢によってゴールを変えないといけない時があります。

そのため、「マネジメントがしたい!」という大雑把なゴールでも大丈夫です。

現状分析(内部・外部環境の把握)

マネジメントをすることを前提にした時、現在の自分における能力や環境などはどうなんだろう?

- SWOT分析

- クロスSWOT分析

- 3C

- PEST分析

- VRIO分析

別記事で詳しく紹介しますが、経営戦略を考える際によく使われるフレームワークです。

今回のケースと用途は若干異なりますが、形を合わせて用いることができます。

選択肢(戦略)の立案

自身の現状を基にマネジメントをするためには何をしていけばいいのだろう…?

- このまま社内でキャリアを積む

- 転職をする

評価と意思決定(最適解の選択)

立案した各選択肢(戦略)を次のように適切に評価し、またどの選択肢(戦略)を取るか判断していきます。

ここでも、STEP2で用いたフレームワークを使うことができます。

計画の設計・実行

この結果、例えば「②転職をする」を選択した場合、そのための計画や戦術を組んで実行していきます。

これより、判断したことから複数出た選択肢を比較検討し、責任を持ってその中から最適な選択肢を選んで実行する意思決定能力とも言えます。

論理的思考力(ロジカルシンキング)

論理的思考力とは、ある物事を筋道立てて考えることや体系的に整理することなどによって矛盾がない一貫性のある結論を導き出す能力のことです。

論理的思考力を視覚化および表現したツールとして、次のようなものがよく挙げられます。

- 演繹法

- 帰納法

- アブダクション(仮説形成法/仮説的推論)

- ロジックツリー

- ピラミッドストラクチャー

- MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)

詳細は別記事で説明しますが、論理的思考力では言語能力や数学力が問われるととても感じます。

そのため、「学校の勉強って必要なくない?」と思っている方もいると思いますが、実は意外と必要な領域もあるのです。

垂直思考力(バーティカルシンキング)

垂直思考力とは、論理的に一つの方向に深く掘り下げながら正しい答えを導く能力のことです。

この思考プロセスの具体例として、PDCAサイクルが挙げられます。

※PDCAサイクルとは

仮設思考に基づいて「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)」を繰り返すことによって効率的かつ効果的に業務を進める施行のことです。人によって、Action(改善)をAdjust(調整)とすることもあります。

※仮説思考とは

目標を達成するために仮説を指す仮の結論を立て、それに基づいて情報収集や検証、修正を行うロジカルシンキングの一つを指します。

ここでは「転職をする」場合のPDCAサイクルを基にこの思考力について解説していきます。

例えば、いつまでに何をやるのか?などといった転職をするための具体的な計画を立てます。

自身で立てた計画を基に実行および実践をしていきます。

途中で、

・計画通りに言っているか?

・計画内容と実際にズレはないか?

・ズレている場合、その要因は?

などと一定の区切りで確認を挟んでいきます。

確認を基に計画に調整を入れていき、またそれを実践していきます。

そして、再度確認をして必要であれば調整するといったサイクルを目標が達成できるまで行っていきます。

ここで、「垂直思考」と「戦略的思考」ってなんか似てない?と思った方もいるかと思います。

はじめ、自分も「目的→実行」までの流れが似ているなと感じた部分がありました。

しかし、垂直思考は目的や前提が一つに固定されていることに対して、戦略的思考では目的や前提が変わることがあります。

一方で、察しの良い方は気が付いたかもしれませんが、これは戦略的思考力でお話ししたSTEP5の思考内容でもあります。

そのため、垂直思考力とは、戦略的思考において決めた選択肢(戦略)を徹底的に構築および検証するための思考能力とも言えます。

批判的思考力(クリティカルシンキング)

批判的思考力とは、前提や根拠などを疑いながらある物事を鵜呑みにせずに客観的または論理的かつ多角的な視点で考える能力のことです。

“批判”という言葉を聞くと、“悪く言うこと”や“否定すること”

などといったネガティブな意味をイメージしませんか?

しかし、実際の“批判”という言葉の定義は、

1 物事に検討を加えて、判定・評価すること。「事の適否を—する」「—力を養う」

2 人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。「周囲の—を受ける」「政府を—する」

3 哲学で、認識・学説の基盤を原理的に研究し、その成立する条件などを明らかにすること。

となっています。

このことを考慮すると、批判的思考力は、ある物事を正しく判断・評価するためにその物事の本質を見極める思考能力であるとも言えます。

そのため、前提や根拠などを疑うなどして多角的な視点を持つことが必要となるのです。

さらに、また察しの言い方は気が付いたかもしれませんが、この思考内容は抽象的思考のSTEP2の内容でもあります。

創造的思考力(クリエイティブシンキング)

創造的思考力とは、既存の常識や固定概念にとらわれず、論理的に新しい発想でアイディアや価値を生み出す能力のことです。

この思考プロセスに関して、1926年に心理学者グレアム・ウォラス氏が『創造的思考の芸術(The Art of Thought)』で次のように体系化しました。

ある問題に対して、まず関連情報や既存の解決策のリサーチやそれらのインプットなどを行って理解を深める。

そして、理解を深めた後は、別のことをする、あるいはリラックスするなどしてあえて問題を意識から外す。

そのことによって潜在意識が情報を組み合わせ、またその結果として自然に新しいアイディアや価値が瞬間的に突然浮かび上がってくる。

閃いたものの実用性や正確性などを実際に分析または検討し、必要に応じて改良していく。

そして、1950~1960年代後半ごろ、ジョイ・ギルフォード氏の『知能構造理論』において、創造的思考には2つのタイプがあるとしました。

- 発散的思考

-

アイディアをできるだけ多く、自由に、柔軟に出す思考法

- 収束的思考

-

出したアイディアを絞り込み、最適なアイディアを選ぶ思考法

さらに、1966年にE.P.トーランス氏が開発した『トーランス創造的思考テスト』では創造性を4つの観点で評価していました。

<4つの観点>

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 流暢性(Fluency) | アイディアをたくさん出す力 |

| 柔軟性(Flexibility) | アイディアの種類・視点を変える力 |

| 独自性(Originality) | 他人と違うユニークなアイディアを出す力 |

| 精緻性(Elaboration) | アイディアを細かく具体的にふくらませる力 |

つまり、創造的思考力とは、4つの力を基に発散的思考と収束的思考を駆使する思考能力であるとも言えます。

水平思考力(ラテラルシンキング)

水平思考力とは、創造的思考とは異なって論理的に考えすぎず、突飛的または飛躍的な発想でアイディアや価値を生み出す能力のことです。

1967年にエドワード・デ・ボノ氏が垂直思考の限界を指摘したことから、この思考方法は提唱されました。

そして、思考にはツールといった技術があるため、思考自体は技術的な訓練で上達することができるとしました。

エドワード・デ・ボノ氏が提案したツールの代表例として、以下のものが挙げられます。

- ブレインストーミング

- 逆転発想(Reversal Thinking)

- ランダムワード法

- 挑発テクニック(Po)

そのため、直感やひらめきは自然に起こるものではなく、意図的に創り出せるものであるともしました。

一方で、現代において水平思考力と論理的思考力、批判的思考力の3つの思考力は、総称としてトリプルシンキングと呼ばれることがあります。

そして、このトリプルシンキングは、社会人やビジネスにとって必要な能力の1つと言われることもあります。

コンセプチュアルスキルが高い人の特徴

普段、自分はコールセンターの管理をしているため、現場のオペレーションをみることが多々あります。

そのような現場のマネジメント業務を通じて、次のような特徴を持つ人はコンセプチュアルスキルが高いと感じます。

- 視点がマクロからミクロになっている

- 思いやりがある

- 利他主義

- 冷静で落ち着きを保てる

- 「方向性→戦略→タスク」で考えられる

- 自分の考えを持っている

- 一つの物事から様々な物事を連想できる

- 簡潔にまとめられる

- 融通が利く

- 根本原因を解決しようとする

視点がマクロからミクロになっている

物事を考える時の視点がマクロからミクロになっている人は、コンセプチュアルスキルが特に高いと個人的に感じます。

抽象的思考力を軸にした様々な思考ができる人の特徴とも言えますが、具体的に以下のような人が例として挙げられます。

思いやりがある

全体を視れるということは多角的な視点を持っているということでもあるため、他者の視点から物事を考えて行動することができます。

利他主義

思いやりがあることに付随して、自分だけの利益だけでなく、他者含めた全体の利益を軸に考えて行動できる人も例として挙げられます。

利他主義とは、自己の利益を最大化するために他人の利益を最大化する」といった利己主義の拡張から自分も含めた集団をよくしていくという思想のことです。

冷静で落ち着きを保てる

自分が想定していない未知のことが起こった時にパニックにならずに冷静に落ち着いて向き合える人もコンセプチュアルスキルが高いと感じます。

なぜなら、その出来事だけに焦点を合わせずに、視点を引いて思考の視野を広げることによって客観的にその出来事を視ようとしているからです。

「方向性→戦略→タスク」で考えられる

設計を組む際やアイディアを出す際などにこの順序で考えられる人は、まさに視点がマクロからミクロになっている人であると言えます。

自分の考えを持っている

そして、業務に対して自分の考えを持っていることもコンセプチュアルスキルが高い人の特徴であると個人的に言えます。

もちろん言っている内容に寄りますが、

と聞いてくる人などはこの例としてふさわしいと感じます。

その理由は、業務に対してただ単純に作業をこなしているだけではなく、次のようなことが伝わるためです。

- ○○を問題として捉えられていること

- ○○という問題を××であると一般化していること

- 多角的な視点で視れていること

- 他の要素を考慮できていること

- ○○の本質を捉えられていること

- △△という選択肢を自分で判断できていること

- 様々な選択肢を挙げている可能性があること

- ××を起点に△△を出していること

加えて、このことに付随して、

とアイディアや案を出してくる人もコンセプチュアルスキルが高いと言えます。

一つの物事から様々な物事を連想できる

予想外の出来事に対して冷静で落ち着きのある人の特徴でもありますが、ある一つの物事から様々な物事を連想できることも特徴としてあると感じます。

具体例として、

などと考えられる人が挙げられます。

このように考えられる人のコンセプチュアルスキルが高いと言える主な理由として、以下があります。

- パターンを派生できていること

- 別の場合のことまで考えられていること

- 一部ではなく、全体を見れていること

- 他の要素との関係を考えられていること

- 様々な視点で物事を捉えられていること

- 論理的に考えられていること

- 物事の本質を捉えられていること

- 表面的な部分だけを視ていないこと

- その物事の構造や背景まで考えられていること

これより、この特徴を持っている人は、特にシステム思考を軸にした思考の組み合わせが得意である、または上手であると言えます。

簡潔にまとめられる

さらに、ある物事や事柄を簡潔にまとめられることも特徴としてあると個人的に感じます。

例として、

と考えられる人が挙げられます。

この理由は、以下の点がコンセプチュアルスキルの構成をしている思考力の要素と一致しているためです。

- その物事の本質を抽出していること

- 様々なパターンを考えられていること

- それらの共通点を抽出していること

- 一部だけを視ずに俯瞰して視ていること

- 様々なパターンを考えられていること

- 一般化および概念化していること

このことから、簡潔にまとめられる人は抽象的思考力が得意あるいは上手な人であるとも言い換えることができます。

融通が利く

他方で、今までの特徴から言えることでもありますが、融通が利くこともコンセプチュアルスキルが高い人の特徴として挙げられます。

融通が利くということは、一般的な法則とパターン導き出してそれぞれを当てはめることができるため、柔軟性や応用力が高いということです。

つまり、抽象的思考から概念を導き出して、システム思考によって全体的な構造を捉え、また戦略的思考によって最適な戦略を立案・実行できるということでもあります。

さらに、柔軟性や応用力が高いということは、水平思考や創造思考によって新たなアイディアや価値を生み出して対応することができるということです。

これより、融通が利く人は様々な思考を駆使することができる人であるとも言えます。

根本原因を解決しようとする

問題解決において、目先で起こった事象を解決しようとするのではなく、その根本原因を解決しようとすることもコンセプチュアルスキルが高いと感じます。

目先の問題を解決しようとする行為は、その問題を表面的あるいは全体における一部分しか見ていないということでもあります。

これに対して、その問題における根本原因を解決しようとする人は次のようなことが言えるため、コンセプチュアルスキルが高いと言えます。

- 抽象的思考を駆使している

- 一部だけでなく、全体を俯瞰して視ている

- 原則や理論を導き出そうとしている

- システム思考を駆使している

- その問題から全体の構造や動きを捉えようとしている

- 氷山モデルを駆使している

- 垂直思考を駆使している

- その問題を起点に一つの方向に深く掘り下げている

そして、解決策の思考には創造的思考や水平思考も役に立つため、これらの思考を駆使して問題を解決しようとしている人もコンセプチュアルスキルが高い人であると言えます。

コンセプチュアルスキルの向上によるメリット

普段行っているマネジメント業務を基に考えた場合、具体的でリアルなコンセプチュアルスキルの向上によるメリットの主な例として次が挙げられます。

- 思考力の向上

- 全体を見れること

- 理解力や発想力などの向上

- 自信がつくこと

- 責任を示せるようになること

- 問題解決に関する業務負荷の軽減

- マネジメント業務の効率化

- 生産性の向上や付加価値をもたらしやすい

- コミュニケーションの質の向上

- 指示のしやすさの向上

- 指示の回数減少に伴う責任と権限の付与

- 責任と権限の付与に伴うチーム力の向上

思考力の向上

まず、コンセプチュアルスキルを構成している要素は思考能力であるため、単純に思考力が向上します。

そして、思考力が向上した場合、次のようなメリットが出てきます。

全体を見れること

思考力が向上するということは視野や視点が広くなることを指すため、より全体を見ることができるようになります。

言い換えれば、マネジメント範囲を広げられるため、より上のマネジメント階層のポジションを狙うことができるようになります。

理解力や発想力などの向上

物事の本質を捉えられるようになることや様々な発想を生むことには、理解力が重要となってきます。

自信がつくこと

適切な評価や判断ができるようになれば迷うことが少なくなるため、自然と自信をつけることができます。

責任を示せるようになること

戦略的な意思決定を下すことには責任がついてくるため、戦略的な意思決定を示すことは責任を示すということにつながります。

問題解決に関する業務負荷の軽減

コンセプチュアルスキルを向上させれば、問題解決に関する業務負荷の軽減を図ることが可能となります。

例えば、問題解決においてその根本原因を解決しようとすれば、根本原因が引き起こす問題の発生確率を低下させることができます。

加えて、基本的に問題解決の手間や労力を根本原因を解決するといったその一回だけで済ますことができます。

目先の問題だけをみた表面的な解決をした場合、その事柄に関連した別のパターンの問題がまた起きる可能性があります。

なぜなら、今回起こったその問題が、その問題を引き起こしたとする要因が引き起こすとする問題の一つにすぎないためです。

さらに、その解決策が通じない問題が発生した時にまた同じ手間と労力をかけていかなければならなくなります。

つまり、根本原因を解決しなければ無駄なパターンを含む膨大なパターンを把握しないといけなくなります。

この後に詳しく説明しますが、これはマネジメント業務の効率化を図ることにも繋がります。

マネジメント業務の効率化

コンセプチュアルスキルは、マネジメントを行う上では絶対に持っていなければならないスキルです。

よって、マネジメント業務を行う上で自身のコンセプチュアルスキルを向上させることは重要です。

しかし、自身だけでなく現場の人たちのコンセプチュアルスキルも向上させるとマネジメント業務がとてもやりやすくなります。

このメリットを生かすためには環境や関係などを築くことが大切ですが、このことについて細かくお話ししていきます。

生産性の向上や付加価値をもたらしやすい

現場視点から出た案やアイディアは生産性の向上や付加価値をもたらすうえで非常に重要な意見です。

そのため、現場からアイディアや案が出てくるようになれば、一から自分が案やアイディアを考える必要がなくなります。

コミュニケーションの質の向上

加えて、現場からアイディアや案が出るようになれば、その人自身の考え方や視点も深く知ることができるようになります。

指示のしやすさの向上

コンセプチュアルスキルを向上は柔軟性や応用力の向上をもたらすため、現場の人たちが指示を受け入れやすくなります。

指示の回数減少に伴う責任と権限の付与

一方、現場の人たちの柔軟性や応用力が向上するということは、自ら考えて適切に動くことができるようになるということです。

そのため、指示をいちいち細かく出す必要が少なくなり、またそのことに伴って責任を果たすための権限を渡すことができます。

責任と権限の付与に伴うチーム力の向上

さらに、現場の人たちが自ら動いて適切に動けるようになれば、ワークショップ型の組織※をつくることが可能となります。

※ワークショップ型の組織

ワークショップ型の組織とは、メンバーが柔軟に協力しながら課題解決を進めるために創造的な対話や協働を重視する組織形態です。

コンセプチュアルスキルの習得・育成方法

最後に、コンセプチュアルスキルを習得・育成する方法についてお話ししていきます。

ぶっちゃけ実践を積むことが一番効果的ではあるのですが、なかなか機会をもらえなかったりして難しい人もいるかと思います。

そんな人はセミナーとかワークショップとかの研修で・・・っていうのも正直ちょっとめんどくさいですよね・・・。

もちろんそれも効果的ですが、今回は普段の仕事や生活で手っ取り早くできるお手軽な方法を教えます。

コンセプチュアルスキルの理解促進

冒頭のよくある例で挙がっていた他の方法は正直個人的には微妙でしたが、この例は正しいと思います。

コンセプチュアルスキルを習得するためには、そもそもとしてそのスキルについて最低限は知っていなければなりません。

そして、育成するためには、コンセプチュアルスキルに対する理解を深めていく必要があります。

この記事でコンセプチュアルスキルについて詳しく解説しているため、最初からここまで読めば理解は充分です!

別記事でさらに細かく解説もしていくため、理解もここで深めていくことができます!

ある物事に「なぜ?」と5回思うこと

ある物事に5回「なぜ?」と思うだけで、お手軽にコンセプチュアルスキルを習得・育成していくことができます。

問題の根本原因を明らかにする手法として、トヨタ生産方式(TPS)で生まれた『5回のなぜ』という考え方があります。

『5回のなぜ』とは、ある物事に「なぜ?」を5回繰り返してその物事を掘り下げていく垂直思考の一種です。

一方で、問題の原因とその関係を可視化または体系的に整理する手法として、この考え方を応用した『なぜなぜ分析』があります。

つまり、ある物事に5回「なぜ?」と思えば、その物事の本質や全体像を掴むことができるというわけです。

注意点として、5回という回数は目安であるため、3回で掴める時もあれば7回やらないと本質や全体像が掴めない時もあります。

そのため、回数に着目するのではなく、本質を捉えるということを目的に「なぜ?」を繰り返していくことが重要です。

さらに、約1ヶ月程度で人の習慣は身につくとされています。

そのため、最初の1ヶ月は意識してある物事に対して5回「なぜ?」と思ってやってみてください!

視覚化すること

思考を巡らせる際に殴り書きでもいいため、裏紙やメモ帳などに自身の考えや情報を描くこともお手軽に習得・育成していくことができます。

正直なところ、コンセプチュアルスキルの構成要素のお話で例として挙げた思考ツールに当てはめて考えていくことが有効的です。

しかし、そう言われていきなりそのツールに当てはめて考えていくことが難しいと感じる方も一部いるかと思います。

特に、いきなりVRIO分析やPEST分析などの経営ツールを応用して使うのはハードルが高いかもしれません。

そんな人でも簡単に自分の考えを視覚化する方法として、日本の文化人類学者・川喜田二郎氏によって開発された『KJ法』という手法があります。

KJ法とは、カードや付箋に自分の考えや情報を一つずつ書き出し、それらを直感的にグループにまとめることで全体の構造や本質を見出していく方法です。

パソコンやスマホ上でやってもいいですが、意外と手で描くといったアナログ式の方が個人的には効果的だと感じます。

実際、自分の中だけで考えや情報を整理する場合は、自分も紙に落書きレベルで描いてまとめて整理していることが多いです。

他の人に聞いてみること

内容によりますが、ある事柄に関して第三者に「どう思うか?」と聞くこともお手軽に習得・育成する方法の一つとして挙げられます。

なぜなら、第三者という自分とは異なる視点のアイディアや案をもらうことで多角的な視点を養うことができるためです。

さらに、他者に聞くことでその物事を多角的な視点で視ることができるため、その物事の本質を捉えることもできることも理由として挙げられます。

第三者は職場の同期や先輩、後輩、上司、部下、家族、友人、恋人など誰でも大丈夫です。

もちろん、内容によってちゃんと聞く相手を選びましょう。

そして、多くの方に聞けばその分多くの視点から視たその物事に対するアイディアや案を得ることができます。

しかし、ただ聞くだけではなく、「この人たちはどのような視点から考えたのだろう?」と考える、または確認することが重要です。

その理由として、中には誤ったアイディアや案も混じることがあるため、目的やその物事の本質を見失う時があるからです。

本を読むこと

本を読むことも、コンセプチュアルスキルを習得・育成する方法として効果的です。

特に、コンセプチュアルスキルの構成要素における論理的思考力や言語能力を習得・育成する方法としては非常に効果的です。

しかし、中には何ページにもわたる大量の文字を読むことができない、または苦手という方もいるかと思います。

自分の趣味は読書なのですが、実は大学を卒業する付近まで読書が苦手、むしろ嫌いでした。

そんな自分が、趣味と言えるまで本を読めるようになった最初の方法を教えます!

それは、最初は図式や絵が多く載っている参考書や漫画に近いページ数が少ない本を読むことです。

そうすることで読む文字数が少なくなり、また絵や図式が多いことから本の内容も頭の中に入りやすくなります。

加えて、ページ数も少ないことから本をすぐ読み終えることもできます。

最初は一日10ページでも大丈夫なので、コツコツ続けて本を読み終えたという成功体験を多く経験してください!

そうすれば、自然と本を読む習慣が身に付き、また文章が多い本を読むことができるようになります!

まとめ

ここまで読んでくれた方はお疲れ様でした!

コンセプチュアルスキルと言われると馴染みは薄いですが、マネジメントにおいて重要なスキルの一つです。

実際、日本の教育・人材開発業界では、ドラッカーモデルを作成してコンセプチュアルスキルの重要性を説いています。

このことに伴って、コンセプチュアルスキルが高い人の特徴や向上によるメリット、習得・育成方法に関して、冒頭で挙げたような様々な例が言われています。

しかし、普段のマネジメント業務から以下のような例の方が言えるのではないかと自分的には思います。

- コンセプチュアルスキルが高い人の特徴

-

- 視点がマクロからミクロになっている

- 思いやりがある

- 利他主義

- 冷静で落ち着きを保てる

- 「方向性→戦略→タスク」で考えられる

- 自分の考えを持っている

- 一つの物事から様々な物事を連想できる

- 簡潔にまとめられる

- 融通が利く

- 根本原因を解決しようとする

- 視点がマクロからミクロになっている

- コンセプチュアルスキルの向上によるメリット

-

- 思考力の向上

- 全体を見れること

- 理解力や発想力などの向上

- 自信がつくこと

- 責任を示せるようになること

- 問題解決に関する業務負荷の軽減

- マネジメント業務の効率化

- 生産性の向上や付加価値をもたらしやすい

- コミュニケーションの質の向上

- 指示のしやすさの向上

- 指示の回数減少に伴う責任と権限の付与

- 責任と権限の付与に伴うチーム力の向上

- 思考力の向上

- コンセプチュアルスキルの習得・育成方法

ここで、メリットの部分で少し触れましたが、このコンセプチュアルスキルを向上させれば全体が見れるようになります。

そして、より全体を見れるようになるということはマネジメントで見れる範囲を広げられるということでもあります。

つまり、より上のマネジメント階層のポジションを狙えるということでもあるため、キャリアアップが臨めます。

他方で、簡単にコンセプチュアルスキルを習得・育成できる方法についてもお話ししています。

よって、それらを実践していけば少しずつでもコンセプチュアルスキルを習得・育成させていくことができます。

そうしていけば、キャリアアップやハイクラスの転職を視野に入れていくこともできるため、ぜひ参考にしてみてください!

\ ハイクラス転職がしたいなら! /